À propos de l’auteur

Gilles Poitau,

Chef de projet en alternance chez Dryas

Élève à l’ENOV en Mastère TED.

L’Allemagne possède peut-être l’un des programmes de transition énergétique le plus ambitieux de toute l’UE !

En effet, si le Pacte Vert Européen vise la neutralité carbone en 2050 pour tous les pays de l’Union, l’Allemagne souhaite l’atteindre en 2045. Cela se base sur une transition énergétique bien entamée, entre des directives nationales et programmes de formation à la transition énergétique, suite à la réglementation sur les énergies renouvelables (EEG) votée en 2001.

Mais comme souvent, les résultats sont à nuancer.

La transition énergétique en Allemagne : un modèle ambitieux mais complexe

Depuis plusieurs décennies, l’Allemagne s’impose comme un acteur majeur de la transition énergétique en Europe. Avec sa stratégie phare, l’Energiewende, le pays vise à réduire drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre tout en transformant son mix énergétique. Ce pari audacieux repose sur un développement massif des énergies renouvelables et l’abandon progressif des sources d’énergie fossiles et nucléaire.

Cependant, cette transition ne se fait pas sans défis ni controverses, posant des questions sur les choix stratégiques du pays. Décryptons les fondements et les limites de cette ambitieuse transition.

Quelle est la principale ressource d’énergie en Allemagne ?

Historiquement, l’Allemagne a fortement dépendu du charbon, en particulier du lignite (charbon brun), qui reste aujourd’hui l’une de ses principales ressources énergétiques. En 2023, malgré une forte montée en puissance des énergies renouvelables, le lignite et la houille représentaient encore une part significative de la production d’électricité, notamment pour garantir la stabilité du réseau électrique. Cependant, les énergies renouvelables (éolien, solaire et biomasse) ont pris une place prépondérante, couvrant environ 46 % de la production d’électricité en 2022.

Le gaz naturel, souvent importé de Russie jusqu’à récemment, était également une source majeure. Après la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine, l’Allemagne a diversifié ses approvisionnements et investi dans des infrastructures comme des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

Quelle est la politique allemande en matière d’énergies renouvelables ?

L’Allemagne a adopté une stratégie ambitieuse appelée Energiewende (transition énergétique), visant à décarboner son économie tout en sortant progressivement des énergies fossiles et du nucléaire. Les grands axes de cette politique incluent :

- L’arrêt du nucléaire : Acté en 2011 après la catastrophe de Fukushima, le retrait complet des centrales nucléaires a été finalisé en avril 2023.

- Le développement des renouvelables : Des objectifs clairs ont été fixés, notamment une part de 80 % d’électricité renouvelable d’ici 2030. L’Allemagne est leader européen dans l’éolien terrestre et offshore, ainsi que dans l’énergie solaire.

- Les incitations financières : Des mécanismes comme le tarif d’achat garanti ont fortement soutenu le développement des renouvelables, bien qu’ils aient été progressivement remplacés par des appels d’offres compétitifs.

- L’efficacité énergétique : Des plans pour réduire la consommation énergétique globale, notamment dans les secteurs industriels et résidentiels, via des rénovations thermiques et l’électrification des usages.

Quel défi l’Allemagne encore doit relever pour réussir sa transition énergétique ?

En 2023, 55% de l’électricité en Allemagne est produite par des énergies renouvelables (mélange d’éolien/solaire/biomasse) et nos voisins ne ralentissent pas, avec un objectif de 80% en 2030.

Là où la production d’électricité se tourne vers le renouvelable, l’empreinte carbone ne diminue en réalité que faiblement. En effet, après les fermetures des dernières centrales nucléaires allemandes en avril 2023, processus lancé en 2011 peu après Fukushima, les centrales à charbon ont été relancées pour compenser la perte de production. Cette énergie fossile, la plus polluante au kWh produit (1,06 kgCO2e/kWh contre 0,006 pour le nucléaire) inhibe les efforts allemands pour la neutralité carbone.

Ce choix émet supposément 30 millions de tonnes de CO2 de plus dans l’atmosphère qu’un scénario gardant le nucléaire dans le mix énergétique.

La production électrique, porté par des réglementations ambitieuses

Cet « Energiewende » amorcé au début du siècle fut financé par une taxe censée répartir l’effort économique entre les producteurs et les consommateurs. Elle fut cependant supprimée en 2022 au vu de l’augmentation du prix de l’énergie. De plus, le « Energiekonzept » allemand de 2010 s’est durci en 2021 avec la Loi Fédérale sur la Protection du Climat passant d’une réduction de 80% à 95% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à 1990, à une neutralité carbone en 2045, montrant un réel effort politique de changement.

L’Allemagne mise aussi sur l’hydrogène vert, c’est-à-dire de l’hydrogène produit exclusivement à base d’énergies renouvelables. Il représente un potentiel avantage pour le stockage et le transport d’énergie, mais possède de nombreuses contraintes, rendant le déploiement à grande échelle complexe. Les Allemands souhaitent doubler leur capacité de production d’ici 2030 afin d’atteindre 10 GW et se servir de cet hydrogène vert pour remplacer le gaz dans leurs centrales.

Portée par des réglementations ambitieuses et coûteuses depuis plus de 20 ans désormais, l’Allemagne reste un exemple dans le déploiement massif et rapide des énergies renouvelables, notamment le solaire et l’éolien, avec une puissance disponible de plus de 80 GW de solaire et 70 GW d’éolien, contre 17 GW et 23 GW en France par exemple.

Quelles sont les limites des choix énergétiques allemands ?

La transition énergétique allemande, bien qu’ambitieuse, comporte plusieurs défis :

- La dépendance au charbon : Le retrait rapide du nucléaire a conduit à une augmentation temporaire de l’utilisation du charbon, ce qui a retardé les objectifs climatiques. En 2022, les émissions de CO₂ de l’Allemagne restaient parmi les plus élevées de l’Union européenne.

- La volatilité des renouvelables : L’éolien et le solaire, bien qu’abondants, dépendent des conditions météorologiques. L’Allemagne a dû investir massivement dans des infrastructures de stockage d’énergie et des réseaux électriques transfrontaliers pour pallier ces fluctuations.

- Le coût de l’Energiewende : Le financement des renouvelables via des taxes sur l’électricité a entraîné une hausse des prix pour les ménages et suscité des critiques sur l’impact social de cette politique.

- Les retards dans les infrastructures : La construction de lignes à haute tension reliant les régions riches en énergies renouvelables (nord) aux zones industrielles du sud accuse un retard, freinant l’efficacité de la transition.

- Les importations d’énergie fossile : La crise énergétique de 2022 a révélé la vulnérabilité de l’Allemagne face à la dépendance aux importations, en particulier pour le gaz.

Comme partout, l’usage est au centre de cette transition énergétique Allemande

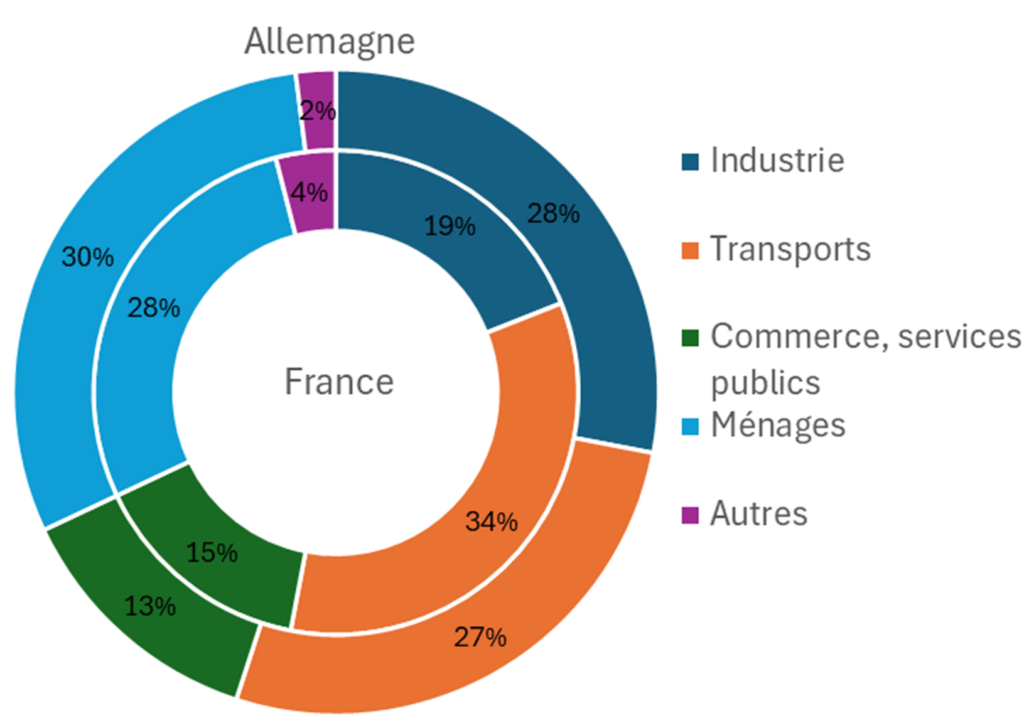

Ainsi, un gros effort d’électrification est également nécessaire outre-Rhin pour un pays encore très dépendant des énergies fossiles (45% de l’énergie industrielle et 80% du chauffage). Une consommation bien différente de la France, car l’Allemagne est beaucoup plus industrialisée, notamment dans le bassin du Rhin et dans l’ancienne Allemagne de l’Est qui restent encore extrêmement dépendantes des énergies fossiles.

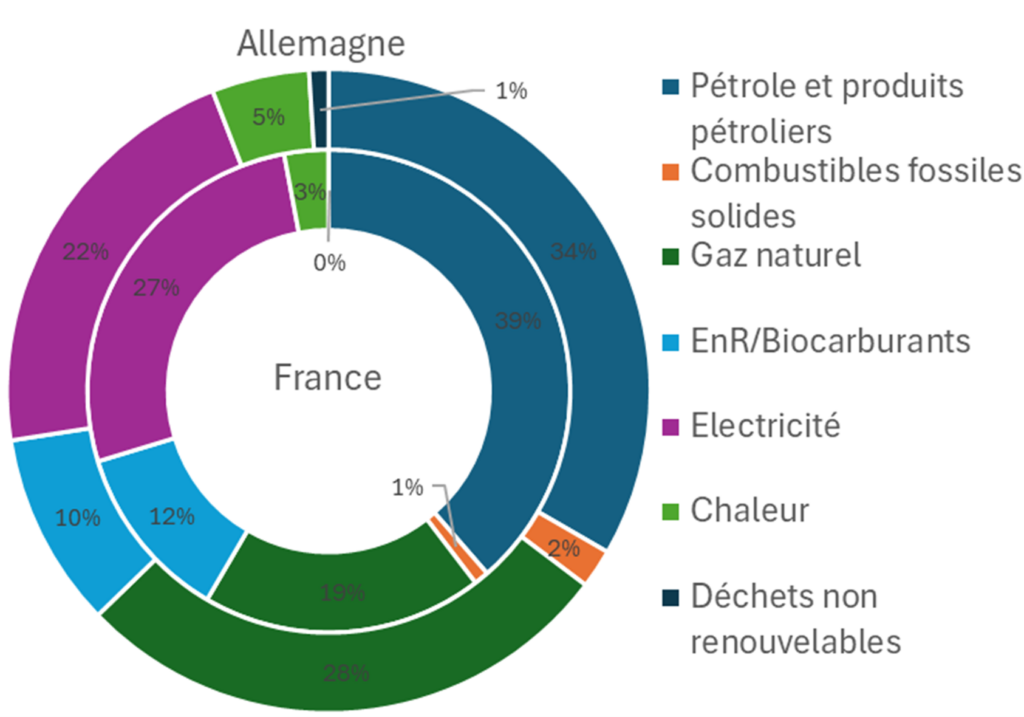

A gauche: mix énergétique (2022) en Allemagne et en France

A droite: utilisation d’énergie primaire par catégorie (2022), en Allemagne et en France

Eurostat, tableau TEN00123 et TEN00124, 1540 TWh pour la France, 2215 TWh pour l’Allemagne

Les particuliers ont aussi leur rôle à jouer. En effet, le chauffage, consommation énergétique majeure des ménages, est beaucoup plus électrifié en France qu’en Allemagne, où la majorité des particuliers utilise un chauffage au gaz ou au fioul. Pour initier ce changement, une taxe carbone sur les énergies fossiles a été mise en place, ainsi qu’un système d’aides financières et de normes. Ainsi, la loi d’efficacité énergétique sur les bâtiments de juin 2020 propose des niveaux similaires au DPE français pour ces aides (allant même jusqu’à un niveau de 30 kWh/m² pour un logement très efficace, contre 70 kWh/m² en France pour le niveau A).

L’Allemagne se veut donc un des leaders de la transition énergétique, avec des réglementations fortes, et un programme pour se tourner vers l’électricité verte très audacieux. Cependant, la diminution de l’empreinte carbone réelle reste mitigée bien qu’en diminution, et nos cousins germains doivent réussir à transformer leurs usages, notamment industriels très polluants et consommateurs d’énergies fossiles afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.

Sources :

- https://allemagne-energies.com/bilans-energetiques

- https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/billet-de-blog/la-renovation-energetique-en-allemagne-bon-eleve-ou-echec

- https://climate.selectra.com/fr/empreinte-carbone/energie

- https://www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/dossiersduceri/les-paradoxes-de-la-transition-energetique-allemande

- https://www.deutschland.de/fr

- https://app.electricitymaps.com/map

A l’ENOV, notre volonté est d’accélérer la transition énergétique en transmettant du savoir.Le Mastère Transition Énergétique et Digitale des Bâtiments de l’ENOV propose de former les acteurs de la filière transition énergétique de demain.

Avoir une vision globale sur tous les usages énergétique, construire une stratégie gagnante, prévoir les économies de façon pragmatiques, rendre les bâtiments intelligents : ce sont les compétences essentielles auxquelles nous formons pendant ce parcours dispensé par les professionnels du secteur.