Tugrul Halici

Energy Manager

Élève à l’ENOV en Mastère TED

Dans un contexte marqué par l’urgence climatique et la hausse constante des prix de l’énergie, la France et les autres pays sont confrontés aux enjeux cruciaux de la transition énergétique. Lorsqu’on parle de transition énergétique, on pense immédiatement à mettre en place des systèmes performants, au 100% renouvelables en France, aux énergies renouvelables etc. Pourtant, un pilier fondamental reste souvent oublié : la sobriété énergétique.

Il ne s’agit pas seulement de consommer mieux, mais de consommer moins, de manière plus intelligente et adaptée aux besoins réels. On entend souvent dire qu’un bâtiment bien conçu et bien isolé pourrait presque être chauffé avec une simple bougie et que l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. C’est là qu’intervient l’architecture bioclimatique, une approche qui vise à concevoir des bâtiments en harmonie avec leur environnement naturel afin de réduire au maximum les besoins énergétiques dès la base.

Cet article a pour objectif de présenter les principes de l’architecture bioclimatique, d’observer sa place en France et dans le monde, et de réfléchir à son rôle dans la transition énergétique : est-elle vraiment prise en compte ou reste-t-elle oubliée ?

Sommaire de l’article :

- Qu’est-ce que l’architecture bioclimatique et quels en sont les grands principes ?

- Qu’est-ce qu’un bâtiment bioclimatique ?

- L’architecture bioclimatique : Clé pour réussir la transition énergétique

- Des bâtiments aux normes, pas toujours bien pensés

- Y a-t-il des inconvénients à l’architecture bioclimatique ?

- Architecture bioclimatique : Changer d’échelle, changer de regard

Qu’est-ce que l’architecture bioclimatique et quels en sont les grands principes ?

L’architecture bioclimatique est une approche de conception qui privilégie l’exploitation des conditions climatiques locales pour créer ou réhabiliter des bâtiments économes en énergie, confortables et respectueux de l’environnement ; à l’usage massif d’énergies fossiles.

En exploitant les éléments naturels tels que la lumière du soleil, le vent et la ventilation, l’architecture bioclimatique vise à minimiser le recours aux systèmes artificiels de chauffage, de climatisation et d’éclairage, réduisant ainsi la consommation d’énergie et l’impact environnemental des bâtiments.

Les grands principes de l’architecture bioclimatique sont :

• Intégration du bâtiment : adapter le bâtiment à son environnement naturel (climat, topographie, végétation)

• Orientation du bâtiment : disposition optimale par rapport au soleil et au vent pour maximiser le confort et l’économie d’énergie.

• Ventilation naturelle : favoriser la circulation de l’air sans ventilation mécanique

• Gestion des apports solaires : laisser entrer le soleil en hiver, s’en protéger en été

• Gestion de l’eau : récupérer et valoriser l’eau de pluie

• Végétation : utiliser les plantes pour créer ombre et fraîcheur

• Gestion du vent : se protéger des vents dominants pour améliorer le confort

• Pièces tampons : créer des espaces intermédiaires pour amortir les variations de température

• Masse thermique : capacité à stocker et restituer la chaleur

• Déphasage thermique : retarder l’entrée de la chaleur ou du froid

• Matériaux : utiliser des matériaux locaux

Qu’est-ce qu’un bâtiment bioclimatique ?

Un bâtiment bioclimatique est une construction pensée pour tirer parti des conditions naturelles de son environnement — climat, orientation, végétation, ensoleillement, vents — afin de réduire au maximum ses besoins énergétiques. L’idée n’est pas nouvelle : elle s’inspire de pratiques architecturales traditionnelles où l’on bâtissait en fonction du soleil, des matériaux locaux et des saisons. Aujourd’hui, ces principes sont repris et optimisés grâce aux connaissances modernes en thermique, en urbanisme et en ingénierie des matériaux.

Concrètement, un bâtiment bioclimatique cherche à limiter la consommation énergétique en jouant sur plusieurs leviers comme l’orientation et l’exposition, l’isolation et l’inertie thermique, la ventilation naturelle et l’intégration du végétal. Le respect des grands principes vus plus haut finalement !

Résultat : un confort accru, des besoins réduits en chauffage et climatisation, et une empreinte environnementale bien moindre. Le bâtiment bioclimatique est ainsi au croisement de la performance énergétique, du confort d’usage et du respect de la nature.

L’architecture bioclimatique : Clé pour réussir la transition énergétique

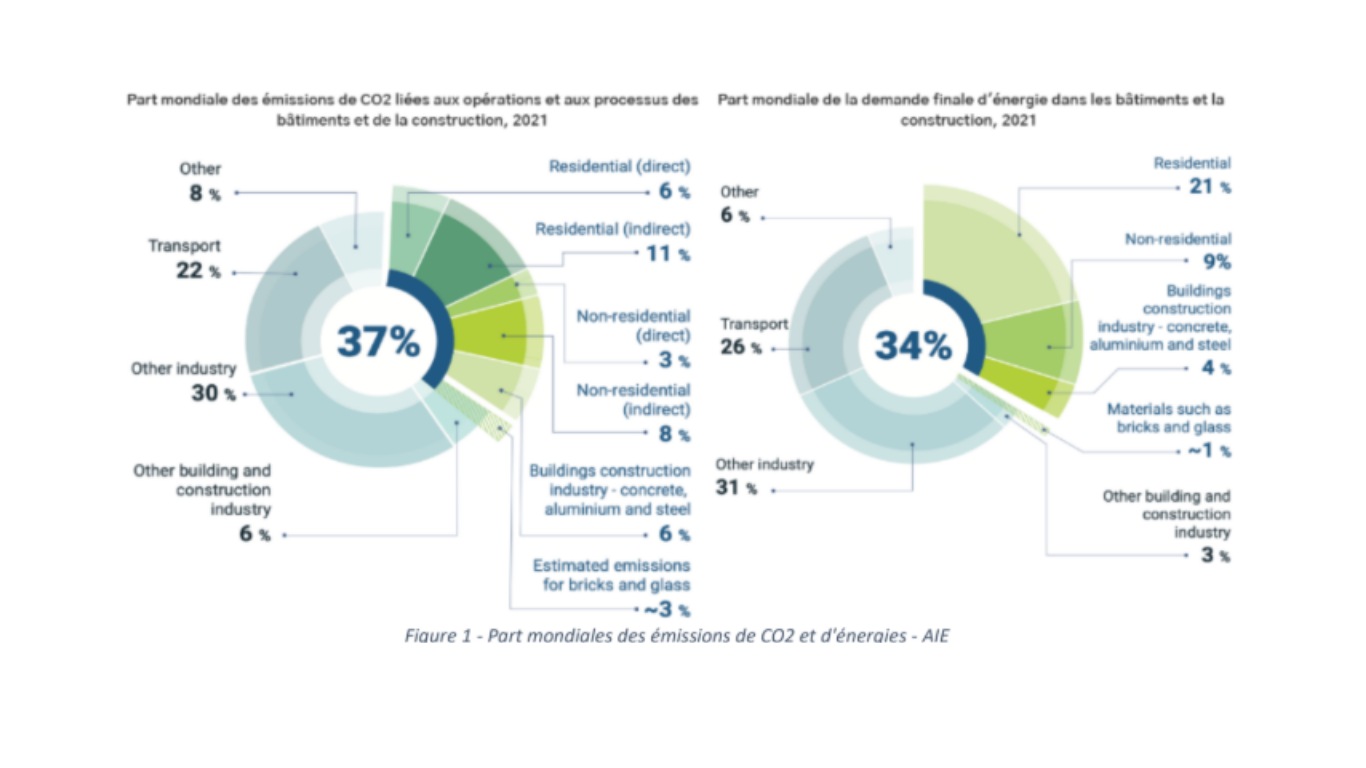

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les bâtiments consomment 34 % de l’énergie mondiale et sont responsables de 37 % des émissions de CO2 liées à l’énergie et aux matériaux.

En France, les données sont tout aussi préoccupantes. D’après l’ADEME, le secteur du bâtiment représente à lui seul 47 % de la consommation énergétique finale nationale, et environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre (2021).

Agustín Adarve Gómez, architecte espagnol avec 1 000 projets bioclimatiques réalisés dans 17 pays en Asie, Europe et Amérique souligne que l’architecture bioclimatique réduit la consommation énergétique jusqu’à 30% grâce à l’utilisation de la ventilation naturelle, de l’éclairage naturel et de l’inertie thermique.

Selon, International Passive House Association (IPHA), les maisons passives et bioclimatiques peuvent réduire la consommation d’énergie pour le chauffage jusqu’à 90 % par rapport aux bâtiments traditionnels. Une pratique ancienne effacée par la reconstruction massive.

L’architecture bioclimatique existe depuis des millénaires. Dès les premières habitations, l’Homme cherchait à se protéger des conditions climatiques en utilisant les ressources naturelles à sa disposition : l’orientation du soleil, le vent, la topographie, ou encore les matériaux locaux.

Comme l’expliquent Christophe Olivier-Allibert et Avryl Colleu dans leur ouvrage « 12 solutions bioclimatiques pour l’habitat », le bioclimatisme est né le jour où l’Homme s’est demandé comment construire un abri pour se protéger des éléments naturels. Les igloos, les maisons troglodytes, et d’autres structures similaires, possédaient une architecture bioclimatique.

En France, cette technique était largement utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la disparition d’un grand nombre d’artisans, combinée à l’urgence de reconstruire rapidement le pays, a profondément bouleversé les pratiques de construction.

Après les deux conflits mondiaux, l’objectif principal est devenu la reconstruction massive. Les matériaux industrialisés comme le béton et le ciment ont alors été privilégiés, reléguant peu à peu les savoir-faire traditionnels et les principes bioclimatiques au second plan.

Des bâtiments aux normes, pas toujours bien pensés

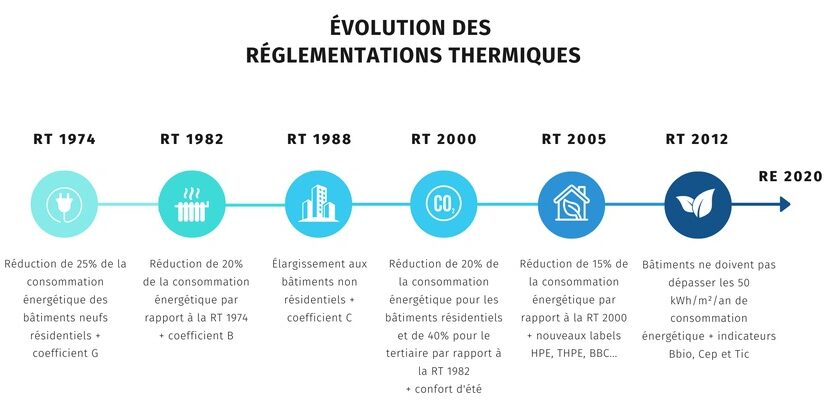

À partir du choc pétrolier de 1973, la question de la performance énergétique des bâtiments est revenue au centre des préoccupations. Cela a conduit à la première Réglementation Thermique (RT1974). Depuis, les réglementations se sont durcies : RT1982, RT1988, RT2000, RT2005, jusqu’à la RT2012, qui a marqué un tournant.

Elle introduit le BBIO, un indicateur mesurant les besoins bioclimatiques d’un bâtiment (chauffage, éclairage naturel, refroidissement), indépendamment des équipements techniques.

Cependant dans la pratique cette ambition a été en partie détournée ou affaiblie. Le BBIO est devenu un simple seuil à franchir, que les bureaux d’études optimisent souvent de manière minimale, sans intégrer une vraie réflexion bioclimatique.

Beaucoup de projets continuent d’être standardisés, mal orientés et compensent leur inefficacité avec de la surisolation. La RE2020, qui a remplacé la RT2012, va plus loin en prenant en compte le cycle de vie des matériaux et leur impact carbone.

Mais là encore, selon certains architectes et bureaux d’études, l’approche reste trop centrée sur des performances chiffrées et des solutions industrialisées, au détriment d’une démarche bioclimatique plus sobre et adaptée au contexte local.

Enfin, dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants, le bioclimatisme n’est toujours pas pris en compte. Seule la consommation d’énergie primaire est évaluée.

Y a-t-il des inconvénients à l’architecture bioclimatique ?

Si l’architecture bioclimatique présente de nombreux atouts, elle n’est pas sans contraintes. La première difficulté réside dans la phase de conception : pour être réellement efficace, un bâtiment doit être pensé dès le départ avec une approche bioclimatique. Une maison classique transformée après coup atteindra rarement le même niveau de performance.

Par ailleurs, certains inconvénients ou limites pratiques peuvent être relevés :

- Le coût initial plus élevé : l’usage de matériaux biosourcés, la conception sur mesure et les études préalables peuvent renchérir le prix de construction.

- La dépendance au contexte local : ce qui fonctionne dans le sud de la France ne s’adapte pas forcément à la Bretagne ou aux Alpes. L’efficacité dépend fortement du climat, de l’ensoleillement et de la topographie.

- Des contraintes esthétiques ou urbanistiques : certaines communes imposent des règles architecturales qui limitent l’intégration de certains dispositifs (panneaux solaires, orientation atypique, toitures végétalisées).

- Une expertise encore trop rare : tous les architectes et artisans ne maîtrisent pas encore les principes bioclimatiques, ce qui peut compliquer le choix des professionnels.

En résumé, l’architecture bioclimatique est une solution d’avenir, mais elle demande une réflexion globale, une anticipation et parfois un budget plus conséquent. Ces limites sont toutefois compensées sur le long terme par les économies d’énergie, le confort et la valorisation du patrimoine immobilier.

Architecture bioclimatique : Changer d’échelle, changer de regard

Si l’on veut réussir une transition énergétique juste, durable et réaliste, il est indispensable de remettre l’architecture bioclimatique au cœur des politiques publiques. Cela signifie former les professionnels, adapter les réglementations, et repenser le rôle de l’architecte comme médiateur entre climat, site et habitants.

C’est justement pour répondre à ce besoin urgent que l’ENOV (École Nouvelle pour la Maîtrise de l’Énergie) a vu le jour. Fondée par des professionnels du secteur, l’ENOV prépare les futurs spécialistes de l’énergie grâce à des programmes spécialisés tels que le Mastère TED. L’objectif de la formation est de développer des compétences techniques mais aussi des compétences humaines indispensables pour évoluer rapidement et efficacement sur le terrain. ENOV a pour mission de former les experts de demain afin de construire un futur énergétique plus sobre, responsable et durable.

La technologie ne sauvera pas tout. Le bon sens, lui, peut beaucoup. L’architecture bioclimatique n’est pas une mode, c’est un retour aux fondamentaux, une façon d’habiter le monde avec intelligence et respect.