Maxime Mirabel

Ingénieur d’étude chez IDEX

Élève à l’ENOV en Mastère TED

La lutte contre le dérèglement climatique : un défi MAJEUR

La lutte contre le dérèglement climatique est l’un des plus grands défis auxquels l’humanité doit faire face. Depuis l’ère industrielle, la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, liée à l’activité humaine, ne cesse d’augmenter. Cela entraîne inévitablement une augmentation de l’effet de serre additionnel. L’objectif est donc de décarboner nos activités.

Prenons l’exemple du secteur des transports, responsable à lui seul de près de 30 % des émissions de gaz à effet de serre en France. La voiture thermique, omniprésente dans nos déplacements quotidiens, émet du CO₂ à chaque litre de carburant brûlé. Pour un plein d’essence de 50 litres, c’est environ 115 kg de CO₂ qui sont rejetés dans l’atmosphère. Face à cela, le développement de véhicules électriques, le report modal vers le train ou le vélo en milieu urbain sont des leviers concrets de décarbonation. Ils permettent de limiter l’usage des énergies fossiles et de réduire notre impact sur le climat.

Cet effort de réduction des émissions doit s’étendre à tous les secteurs : production d’énergie, industrie, agriculture, bâtiment… En agissant simultanément sur plusieurs fronts, il devient possible d’atteindre la neutralité carbone et de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris.

Sommaire de l’article :

Le secteur du bâtiment : un acteur clé des émissions de CO₂

En France, parmi les activités émettrices de gaz à effet de serre, le secteur du bâtiment représente à lui seul 153 Mt de CO₂, soit près de 25 % des 605 Mt d’émissions totales du pays, selon le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment).

Cette empreinte carbone s’explique en grande partie par la consommation énergétique des bâtiments anciens, souvent mal isolés et équipés de systèmes de chauffage vétustes, fonctionnant encore au fioul ou au gaz naturel. Par exemple, une maison individuelle construite dans les années 1970 sans rénovation thermique peut consommer jusqu’à 350 kWh/m²/an, contre moins de 50 kWh/m²/an pour une maison neuve construite selon la réglementation environnementale RE2020.

Le remplacement d’une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, l’isolation des combles ou le passage à un système de ventilation performant (VMC double flux) peuvent réduire jusqu’à 60 % la consommation énergétique d’un logement. Ces gestes, multipliés à l’échelle d’un parc immobilier entier, participent à une baisse significative des émissions nationales.

À l’échelle collective, des opérations comme la rénovation énergétique de bâtiments publics (écoles, hôpitaux, mairies) ou la réhabilitation thermique des logements sociaux sont également des leviers majeurs pour atteindre les objectifs de neutralité carbone fixés à l’horizon 2050.

Les compétences en transition énergétique sont également un pilier central des leviers à activer pour atteindre nos objectifs.

Qu’est-ce que le carbone incorporé ?

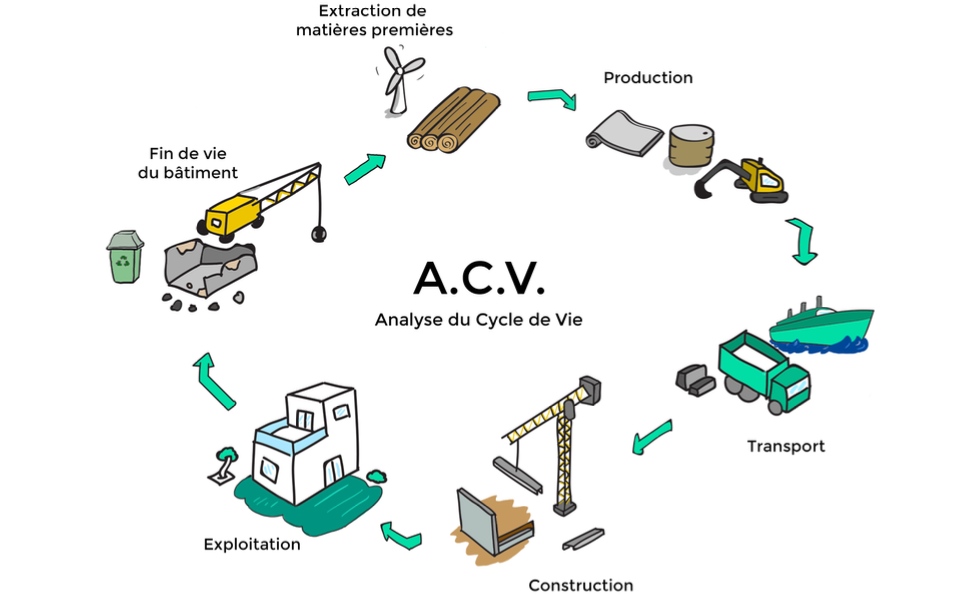

Le carbone incorporé (ou carbone intrinsèque) désigne la quantité totale de gaz à effet de serre émise lors du cycle de vie complet d’un matériau ou d’un produit, avant même qu’il ne soit utilisé. Cela comprend toutes les émissions liées à :

- L’extraction des matières premières (mines, forêts, carrières…),

- La fabrication et la transformation industrielle (usines, fours, chimie…),

- Le transport jusqu’au site de construction,

- L’installation ou la mise en œuvre (énergie utilisée sur le chantier).

Par exemple, fabriquer une tonne de béton armé, de laine de roche ou d’aluminium demande une quantité importante d’énergie, souvent fossile. Cela génère du carbone bien avant même que le bâtiment ne soit occupé.

Qu’est-ce que l’équivalent carbone incorporé ?

L’équivalent carbone incorporé (ou CO₂e incorporé) est une unité de mesure standardisée. Elle permet de convertir toutes les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées durant le cycle de vie d’un produit ou d’un matériau en équivalent dioxyde de carbone (CO₂).

Pourquoi ? Parce que tous les gaz à effet de serre (méthane, protoxyde d’azote, etc.) n’ont pas le même pouvoir réchauffant. L’unité CO₂e permet de les comparer facilement en les exprimant comme s’il s’agissait uniquement de CO₂.

Par exemple, produire 1 m² de panneau photovoltaïque en silicium peut émettre environ 400 kg de CO₂e, soit l’équivalent de 2 000 km parcourus en voiture thermique.

Qu’est-ce que l’énergie du carbone incorporé ?

Il s’agit de l’énergie totale nécessaire pour fabriquer un matériau ou un produit, exprimée généralement en kWh ou en mégajoules (MJ). On parle alors d’énergie grise.

Cette énergie, souvent fossile (charbon, gaz, pétrole), contribue aux émissions de CO₂ associées au produit. Plus un matériau est complexe ou nécessite une cuisson à haute température (ex : ciment, acier, verre), plus son énergie incorporée est élevée.

Ainsi, la production d’1 tonne d’aluminium nécessite environ 14 000 kWh, contre 150 à 300 kWh pour 1 tonne de bois.

Qu’est-ce que l’indice carbone incorporé ?

L’indice carbone incorporé est un indicateur environnemental qui exprime la quantité de CO₂e émise par unité de produit. Il est souvent exprimé en kg CO₂e/m², kg CO₂e/kg de matériau, ou kg CO₂e/unité fonctionnelle.

C’est un outil précieux dans les analyses de cycle de vie (ACV) et les fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES). Il permet de comparer objectivement l’empreinte carbone des matériaux utilisés dans le bâtiment.

Pour comparer l’indice carbone de certains matériaux de construction :

- Béton : ~250 kg CO₂e/m³

- Acier de construction : ~1,8 kg CO₂e/kg

- Bois lamellé-collé : ~0,1 à 0,3 kg CO₂e/kg

Ce type d’indice est désormais pris en compte dans la RE2020, qui impose des seuils à ne pas dépasser pour les nouvelles constructions.

Le carbone incorporé : une composante méconnue

Mais où se cache le carbone incorporé ? Le carbone incorporé correspond à la quantité de carbone émise lors de l’extraction, la fabrication, le transport, l’assemblage, l’entretien, le remplacement, la déconstruction, la démolition et la fin de vie des matériaux et des systèmes qui composent un bâtiment. Il représente donc l’ensemble du cycle de vie des éléments qui le composent, qu’il s’agisse des matériaux de construction ou des équipements de production de chaleur, de ventilation, d’éclairage, etc.

Pour quantifier la part de carbone d’un produit, il est nécessaire de réaliser une “analyse de cycle de vie” (ACV). Cette analyse doit être initiée par le fabricant, car il est le seul à posséder toutes les données nécessaires à sa réalisation. Grâce à la base de données INIES, les fabricants peuvent déclarer de manière formalisée les données environnementales de leurs produits. Les FDES (Fiches de Données Environnementales et Sanitaires) sont consultables gratuitement sur le site inies.fr et fournissent toutes les données liées au cycle de vie.

Carbone incorporé vs. carbone opérationnel

Le carbone incorporé doit être distingué du carbone opérationnel, qui correspond à la quantité de carbone émise par l’utilisation d’un bâtiment (chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire, etc.).

Prenons un immeuble de logements neufs.

- Le béton, l’un des matériaux les plus utilisés dans la construction, est aussi l’un des plus polluants à produire. Le ciment, ingrédient principal du béton, est à l’origine de près de 7 % des émissions mondiales de CO₂.

- Ainsi, pour une construction standard de 100 m², le seul fait d’utiliser du béton et de l’acier peut représenter jusqu’à 40 tonnes de CO₂ émis, avant même l’emménagement des occupants.

Dans un bâtiment performant, les émissions opérationnelles sont réduites grâce à une bonne isolation, à des équipements peu énergivores et à des énergies renouvelables. Mais si le choix des matériaux n’est pas réfléchi, le poids carbone de la construction elle-même reste élevé.

L’importance du carbone incorporé

Selon Architecture 2030, à l’échelle mondiale, le carbone incorporé est responsable de 11 % des émissions annuelles de gaz à effet de serre et de 28 % des émissions du secteur du bâtiment. À mesure que l’efficacité énergétique des opérations augmente, l’impact des émissions de carbone incorporé dans les bâtiments deviendra de plus en plus significatif.

Il représente donc une part grandissante des émissions de GES dans le secteur du bâtiment. Un bâtiment construit selon la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) peut afficher une consommation énergétique très basse, mais si les matériaux utilisés sont importés de loin ou issus de procédés très carbonés (comme l’acier chinois ou l’aluminium), le carbone incorporé dépasse parfois 60 % du total des émissions du bâtiment sur tout son cycle de vie.

Pour y répondre, certains projets innovants privilégient des matériaux biosourcés, comme :

- Le bois, qui stocke naturellement du carbone,

- Le chanvre, utilisé pour l’isolation,

- Ou encore la terre crue, matériau local à très faible impact.

En exemple, le siège social de LVMH à Paris, rénové en 2023, a été conçu avec une structure bois-béton mixte, réduisant de 30 % le carbone incorporé par rapport à une structure béton classique. Ce type de choix devient essentiel pour atteindre les objectifs climatiques à horizon 2050.

Le cadre réglementaire en France

En 2020, la France est passée de la norme de Réglementation Thermique RT2012 à la Réglementation Environnementale RE2020. Cette nouvelle réglementation inclut les tests effectués sous le label E+C-, qui prend en compte les émissions de CO₂ dans la phase de construction du bâtiment.

L’indicateur est exprimé en [kg CO₂/m²], soit le kilogramme de CO₂ équivalent par mètre carré habitable ou surface utile, en fonction de la typologie de bâtiment. Cette réglementation s’applique aux nouvelles constructions, mais pas aux rénovations.

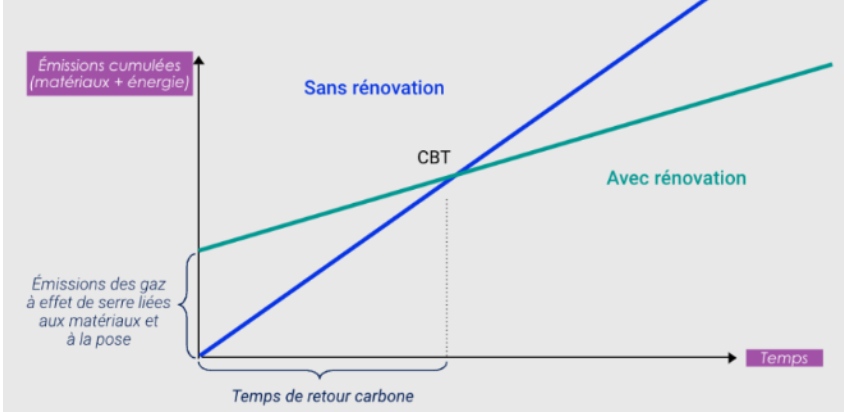

Leviers d’action pour un energy manager

Pour un energy manager, il est crucial de cultiver une démarche de réduction du carbone incorporé. Cela implique de prendre en compte les FDES dans les chiffrages de solutions et de proposer une évaluation carbone plus globale, ne se limitant pas au carbone opérationnel.

Il est possible de calculer un retour sur investissement carbone en considérant le coût carbone incorporé des matériaux nécessaires à la rénovation d’un bien. Cette approche permet de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques et, par conséquent, de réduire les émissions de carbone globales du bâtiment. Elle permet également de déterminer un temps de retour sur investissement, tant sur le plan carbone que financier.

Cependant, cette solution trouve ses limites dans le type d’installation de départ et le facteur d’émission carbone des énergies consommées. Il est donc essentiel de considérer ces aspects pour optimiser les résultats.

En conclusion, comme pour tous les sujets complexes il n’existe pas de solution miracle, la réduction du carbone incorporé ne peut être efficace que si tous les acteurs vont dans la même direction. Architectes, ingénieurs, fabricants, décideurs politiques et consommateurs doivent collaborer et s’engager collectivement pour faire avancer cette cause. Seule une approche systémique permettra de surmonter les défis techniques, économiques et réglementaires pour garantir un avenir durable pour tous.