À propos de l’auteur

Ahmet Tinmaz

Élève à l’ENOV en Mastère TED

En France, les bâtiments résidentiels représentent près de 47 % de la consommation énergétique finale. La rénovation énergétique est donc un levier majeur dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant, lorsqu’il s’agit de copropriété, les ambitions se heurtent à une réalité complexe : diversité des acteurs, blocages juridiques et financiers, inertie de la gouvernance. La transition énergétique dans ce cadre semble relever du casse-tête. Faut-il y voir une équation impossible ?

Qu’est-ce qu’une copropriété

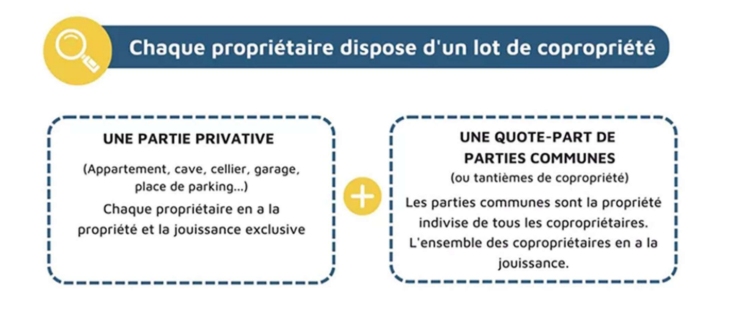

La copropriété est une organisation juridique spécifique pour les immeubles dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, les “copropriétaires”. Ce statut devient obligatoire dès lors qu’au moins deux personnes partagent un bien immobilier. En France, le régime de la copropriété est rigoureusement encadré par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967.

Sommaire de l’article :

- Qu’est-ce qu’une copropriété

- Le contexte urgent de la transition énergétique, mais un cadre rigide pour les copros

- DTG : Quelle est l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments pour les copropriétés ?

- Différence entre DTG et PPT en copropriété

- Les freins multiples à la transition énergétique en copropriété

- Un cas concret qui illustre la complexité des arbitrages énergétiques dans une copropriété

- Des leviers pour la transition énergétique … mais des freins persistants

- Gestion de l’énergie en copropriété : un changement de culture ?

Le contexte urgent de la transition énergétique, mais un cadre rigide pour les copros

Le parc immobilier français est ancien : près de deux tiers des logements datent d’avant 1972, construits sans exigences thermiques. Pour y remédier, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe un cap clair : éradiquer les passoires thermiques, atteindre le niveau BBC rénovation d’ici 2050, et renforcer la régulation énergétique du bâti existant.

Au-delà des obligations, la rénovation permet aussi de revaloriser le patrimoine, en intégrant la performance énergétique dans l’image de l’immeuble. Un logement mieux classé gagne en confort, en attractivité et en prix. Mais dans ce cadre collectif, toute décision impactant les parties communes doit être votée en assemblée générale, souvent à la majorité qualifiée. Or, les intérêts divergents des copropriétaires freinent l’adhésion.

Résultat : la volonté politique bute sur l’inertie collective.

DTG : Quelle est l’obligation de rénovation énergétique des bâtiments pour les copropriétés ?

Le Diagnostic Technique Global (DTG) est un outil instauré par la loi ALUR de 2014 pour inciter les copropriétés à mieux anticiper leurs besoins en travaux. Il permet d’avoir une vision claire de l’état d’un immeuble et d’établir un plan de gestion à long terme.

Mais contrairement à certaines idées reçues, le DTG n’est pas obligatoire pour toutes les copropriétés. Il l’est uniquement dans deux cas précis :

- pour les immeubles de plus de 10 ans qui sont mis en copropriété (par exemple, lorsqu’un propriétaire divise un ancien immeuble en plusieurs lots à vendre),

- pour les copropriétés faisant l’objet d’une procédure pour insalubrité et lorsque l’administration demande un DTG pour évaluer la situation.

Même lorsqu’il n’est pas obligatoire, le DTG reste fortement recommandé. En effet, il évalue :

- l’état apparent des parties communes (toitures, façades, canalisations, ascenseurs, etc.),

- la conformité du bâtiment vis-à-vis des normes légales et réglementaires,

- les performances énergétiques du bâtiment (et donc les besoins en travaux pour les améliorer).

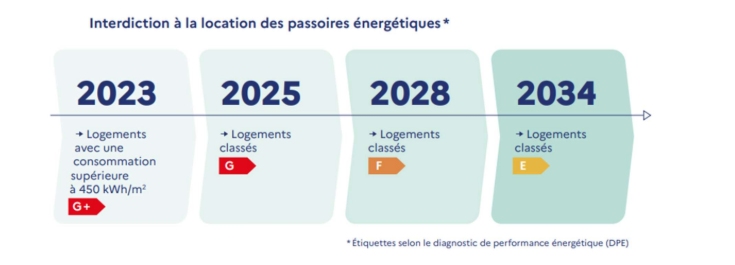

Lien entre les copropriété et les obligations énergétiques futures

À partir de 2025 et jusqu’en 2034, la loi Climat et Résilience prévoit l’interdiction progressive de la mise en location des logements les plus énergivores (classés G puis F au DPE). Le DTG peut alors jouer un rôle de premier signal d’alerte : il permet aux copropriétés d’identifier les faiblesses de leur bâtiment et d’anticiper les rénovations nécessaires pour éviter une dévalorisation du parc immobilier.

Pour illustrer, une copropriété construite en 1972 dans la banlieue lyonnaise a fait réaliser un DTG volontaire. Le diagnostic et bilan énergétique a révélé une isolation quasi inexistante des façades et une chaufferie collective obsolète. Le DTG a permis de dresser un plan de travaux sur 15 ans, intégrant la rénovation énergétique comme priorité, ce qui a facilité l’accès aux subventions publiques. Sans ce document, les copropriétaires auraient probablement reporté ces investissements jusqu’à l’urgence.

Différence entre DTG et PPT en copropriété

Le Plan Pluriannuel de Travaux (PPT), instauré par la loi Climat et Résilience, est souvent confondu avec le DTG. Pourtant, les deux outils répondent à des logiques différentes, bien qu’ils soient complémentaires.

Le DTG : un diagnostic global

- Objectif : dresser un état des lieux technique et énergétique du bâtiment.

- Contenu : analyse de l’état des parties communes, de la sécurité, de la conformité réglementaire et des performances énergétiques.

- Caractère : document ponctuel, qui photographie la situation à un instant T.

- Obligation : uniquement pour les mises en copropriété d’immeubles de plus de 10 ans et en cas d’insalubrité.

Le PPT : une planification obligatoire

- Objectif : programmer et planifier les travaux à réaliser sur une période de 10 ans, en tenant compte des priorités techniques et énergétiques.

- Contenu : liste chiffrée et hiérarchisée des travaux à engager, avec estimation des coûts, calendrier et modalités de financement.

- Caractère : document obligatoire pour toutes les copropriétés à partir de 2023 pour celles de plus de 200 lots, puis progressivement pour toutes à l’horizon 2025.

- Obligation : la copropriété doit voter et mettre en place ce plan, qui engage la collectivité des copropriétaires.

En résumé :

- Le DTG observe et analyse ;

- Le PPT planifie et engage.

Dans une copropriété parisienne de 80 lots, le DTG a été réalisé en 2018 et a montré une isolation très faible des combles et une ventilation défaillante. En 2024, le syndic a dû mettre en place un PPT. Grâce au DTG existant, la copropriété disposait déjà d’un diagnostic technique solide, ce qui a permis d’élaborer un plan pluriannuel priorisant l’isolation de la toiture et le remplacement de la VMC dès les 3 premières années. Résultat : une cohérence entre état des lieux et actions programmées, avec une trajectoire claire de rénovation énergétique.

Les freins multiples à la transition énergétique en copropriété

La copropriété fonctionne comme une micro-société, réunissant des individus aux intérêts variés autour d’un bien commun. Les motivations restent individuelles, et la principale difficulté est de fédérer l’ensemble des copropriétaires malgré des attentes divergentes :

- Propriétaires occupants VS Propriétaires bailleurs,

- Jeunes primo-accédants VS Personnes âgées.

Tout au long du projet, ces divergences devront être prises en compte pour maintenir la dynamique collective. Les attentes se regroupent autour de plusieurs objectifs communs comme améliorer le confort, réduire les charges et les émissions, valoriser le patrimoine ou encore conserver la capacité à louer.

Un cas concret qui illustre la complexité des arbitrages énergétiques dans une copropriété

Prenons l’exemple d’une copropriété de 63 lots, accompagnée par la société Rénovert, engagée dans un projet de rénovation énergétique. Comme souvent, les copropriétaires ont dû arbitrer entre ambition écologique et contraintes financières, à travers deux scénarios d’investissement.

Scénario 1 de transition énergétique en copropriété : des travaux limités mais insuffisants

Le premier scénario prévoit une rénovation restreinte : isolation partielle, amélioration du système de chauffage collectif et remplacement de quelques menuiseries. Résultat : un gain énergétique estimé à 29 %. Problème : le coût total s’élève à 1,5 million d’euros TTC et, faute d’atteindre le seuil de performance fixé par les dispositifs publics, aucune aide n’est accessible. Le reste à charge est donc intégralement supporté par les copropriétaires, soit en moyenne 34 376,50 € par lot. Pour beaucoup, ce montant reste difficilement supportable, surtout sans contrepartie d’aides financières ni garantie de valorisation immobilière suffisante.

Scénario 2 de transition énergétique en copro : une rénovation ambitieuse mais plus coûteuse

Le second scénario intègre des travaux plus lourds : isolation complète de l’enveloppe (façades, toitures, planchers bas), remplacement généralisé des menuiseries, ventilation double flux et modernisation du chauffage. Le gain énergétique atteint alors 57 %, soit un saut qualitatif vers une réelle performance énergétique. Le coût global grimpe à 2,1 millions d’euros TTC. Cette fois, le projet devient éligible aux aides publiques, notamment MaPrimeRénov’, qui finance jusqu’à 45 % des travaux éligibles. Malgré cela, le reste à charge moyen reste conséquent : 41 313 € par copropriétaire. Les écarts sont très marqués : le propriétaire d’une cave ne débourse que 5 149,75 €, tandis que l’occupant d’un grand appartement atteint un reste à charge de 60 985,06 €.

Un dilemme révélateur de la transition énergétique en copropriété

Cet exemple met en lumière un paradoxe fréquent :

- Les travaux ambitieux sont plus coûteux, mais seuls eux permettent d’accéder aux aides publiques et de garantir un véritable gain énergétique.

- Les travaux limités semblent plus abordables au départ, mais restent inéligibles aux subventions et s’avèrent, in fine, peu rentables à long terme.

- Enfin, les disparités entre copropriétaires (selon la taille des lots, leur usage, leur capacité d’investissement) compliquent les décisions collectives et freinent la mise en œuvre des rénovations.

On comprend ainsi pourquoi tant de projets restent bloqués en assemblée générale : chaque copropriétaire doit arbitrer entre valeur patrimoniale, confort futur, conviction écologique et contrainte budgétaire immédiate.

Des leviers pour la transition énergétique … mais des freins persistants

Face aux nombreuses contraintes structurelles, plusieurs outils ont été mis en place pour faciliter la rénovation énergétique en copropriété comme les audits énergétiques obligatoires aident à structurer une feuille de route claire et les plans pluriannuels de travaux (PPT), imposés depuis 2023, permettent d’anticiper les dépenses.

Mais malgré tous ces outils, la réalité du financement reste un obstacle majeur. Le cas exposé plus haut montre que même un projet très subventionné laisse un reste à charge supérieur à 40 000 € pour chaque propriétaire. Cela freine la prise de décision et l’adhésion au projet.

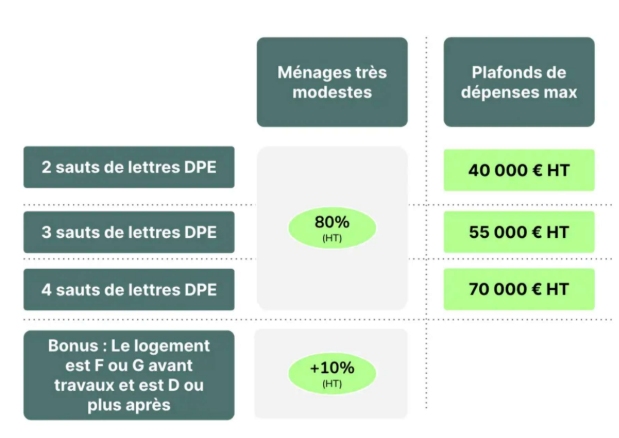

À l’inverse, la rénovation individuelle bénéficie de conditions bien plus avantageuses. Pour un appartement individuel, des travaux réalisés hors périmètre des parties communes peuvent être subventionnés jusqu’à 90 % pour les revenus les plus faibles. Les démarches sont plus simples et les bénéfices sont immédiats et directs pour le propriétaire. Ce déséquilibre rend la rénovation collective bien moins attractive.

Cet exemple met en lumière l’efficacité et l’accessibilité de la rénovation énergétique individuelle, particulièrement quand elle est bien accompagnée et structurée.

En comparaison, la lourdeur administrative, le coût résiduel élevé et la complexité décisionnelle des projets collectifs peuvent freiner les copropriétés dans leur transition énergétique, malgré des gains potentiels bien plus importants à l’échelle du bâtiment.

Il est donc urgent de rééquilibrer les dispositifs d’aide, d’harmoniser les règles et d’accompagner davantage les copropriétés.

Gestion de l’énergie en copropriété : un changement de culture ?

La réussite de la transition énergétique en copropriété repose sur une évolution des mentalités. Il ne s’agit plus seulement de préserver son patrimoine individuel, mais d’agir pour un bien commun : le confort collectif, la valeur du bâtiment, la réduction des émissions.

Des initiatives collectives émergent, souvent portées par des copropriétaires engagés, des architectes ou urbanistes.

Ces « pionniers » montrent que lorsqu’un projet est bien expliqué, chiffré, accompagné, il peut emporter l’adhésion. Dire que la transition énergétique en copropriété est une équation impossible serait un peu rapide. C’est plutôt une équation complexe, à plusieurs inconnues.

Elle demande du temps, de la pédagogie, de l’accompagnement, mais surtout une gouvernance repensée, plus démocratique, plus technique, plus solidaire. Car au fond, la copropriété n’est-elle pas l’incarnation même du vivre ensemble ? Et quel meilleur terrain pour relever, ensemble, le défi énergétique ?