À propos de l’auteur

Vincent Constant

Ingénieur en Transition Énergétique

Directeur Général – ENOV

Sources d’énergie fascinantes, les énergies fossiles ont permis l’émergence du monde tel que nous le connaissons. Elles ont offert à l’humanité un niveau de développement et de confort jadis inimaginable : industrialisation, chauffage, production de biens et de services à grande échelle. Le monde moderne s’est bâti autour de cette ressource énergétique abondante et bon marché, bouleversant notre rapport à la terre, au temps, à la vie.

Mais cette prospérité repose sur un principe simple : la combustion, qui transforme l’énergie chimique du charbon, du pétrole ou du gaz en chaleur, tout en libérant d’immenses quantités de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Aujourd’hui, un consensus scientifique massif établit sans équivoque que les énergies fossiles, qui ont nourri notre essor, sont aussi celles qui menacent notre avenir.

C’est précisément de ce constat qu’est née la transition énergétique. Puisque près de 80 % des émissions de GES sont liées à l’énergie, il s’agit de changer nos sources et transformer nos usages, pour tendre vers une société décarbonée.

- Mais quelles sont exactement ces sources d’énergies fossiles que nous cherchons à dépasser ?

- Pourquoi les appelons-nous « énergies fossiles » ?

Sommaire de l’article :

Qu’est-ce qu’une énergie fossile ?

Une énergie fossile est une source d’énergie issues de la transformation, sur des millions d’années, de matières organiques enfouies dans le sol. Les énergies fossiles proviennent des restes de végétaux (charbon) ou des océans, d’organismes marins comme le plancton (pétrole et gaz naturel) qui, après leur mort, se sont accumulés dans des milieux pauvres en oxygène. Recouverts de sédiments, ils ont été soumis à une forte pression et à une température croissante, ce qui a lentement modifié leur composition chimique.

Ce processus extrêmement lent est ce qui caractérise l’aspect « fossile » de ces énergies : elles sont formées à partir de vie ancienne, transformée sous terre pendant des dizaines ou centaines de millions d’années. C’est aussi ce qui les rend non renouvelables : une fois extraites et consommées, elles ne peuvent pas être remplacées à l’échelle humaine.

Ces énergies libèrent une quantité très importante d’énergie lorsqu’on les brûle. C’est pour cela qu’elles ont été massivement utilisées depuis la révolution industrielle, notamment pour produire de l’électricité, alimenter les transports et chauffer les bâtiments.

Mais cette combustion a un coût environnemental majeur. En brûlant du charbon, du pétrole ou du gaz, on libère du dioxyde de carbone (CO₂), un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Ce carbone, resté piégé dans le sous-sol pendant des millions d’années, est brutalement relâché dans l’atmosphère.

Pour accéder à ces ressources enfouies, il faut creuser des mines (pour le charbon) ou forer profondément la croûte terrestre (pour le pétrole et le gaz), ce qui entraîne aussi des impacts environnementaux importants.

Ces caractéristiques expliquent pourquoi les énergies fossiles, longtemps synonymes de progrès, sont aujourd’hui au cœur des enjeux écologiques et énergétiques mondiaux.

Énergies fossiles et énergies renouvelables, quelles différences ?

Les énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse, géothermie, parfois l’hydrogène) s’opposent sur plusieurs points essentiels : leur origine, leur disponibilité, leur impact environnemental et leur mode de production.

Origine des énergies fossiles

Les énergies fossiles proviennent de la transformation lente de matières organiques enfouies sous terre depuis des millions d’années. Elles sont issues de ressources limitées qui se sont formées dans le passé et qui ne se renouvellent pas à l’échelle humaine.

Les énergies renouvelables, elles, proviennent de sources naturelles constamment renouvelées : le soleil, le vent, l’eau en mouvement ou la chaleur de la Terre. Elles sont disponibles en continu ou de façon cyclique.

Disponibilité

Les énergies fossiles sont épuisables : les réserves sont limitées et leur extraction devient de plus en plus complexe. En revanche, la combustion permet de générer une grande puissance immédiatement. Elles sont donc très disponibles, sous réserve d’en détenir un stock important

Les énergies renouvelables sont inépuisables à l’échelle humaine, tant que les cycles naturels (soleil, pluie, vent) se poursuivent. La puissance liée à ces énergie est souvent conditionnée aux événements climatiques

Impact environnemental

Les énergies fossiles sont fortement polluantes. Leur combustion émet du CO₂, principal gaz responsable du changement climatique. L’extraction peut aussi causer des dégâts (forages, marées noires, pollution des sols).

Les énergies renouvelables sont beaucoup moins polluantes. Elles émettent peu ou pas de gaz à effet de serre, même si leur production (panneaux solaires, éoliennes) peut avoir un impact limité.

Usage et transition

Aujourd’hui, les énergies fossiles dominent encore le système énergétique mondial, mais leur déclin est engagé. La transition vers les énergies renouvelables est en cours pour limiter le réchauffement climatique et assurer un avenir énergétique plus durable.

Et le nucléaire ? Ni fossile, ni renouvelable :

Le nucléaire ne fait partie ni des énergies fossiles, ni des énergies renouvelables.

Il repose sur la fission d’atomes d’uranium, un métal radioactif présent en quantité limitée sur Terre. Il s’agit donc d’une énergie non renouvelable, mais sans combustion, ce qui signifie qu’elle n’émet pas de CO₂ pendant la production d’électricité.

L’énergie nucléaire est très concentrée (forte production avec peu de matière), mais soulève des enjeux spécifiques :

- Déchets radioactifs à longue durée de vie

- Risques d’accident (Tchernobyl, Fukushima)

- Forte dépendance technologique et géopolitique

Pour certains, elle représente un levier stratégique de la transition énergétique bas-carbone ; pour d’autres, elle pose des limites environnementales et sociétales trop importantes. Le nucléaire est donc souvent classé comme une énergie de transition ou complémentaire, à part entière dans le mix énergétique.

Quelles sont les 3 énergies et combustibles fossiles ?

Les énergies fossiles sont issues de la décomposition lente de matières organiques (plantes, micro-organismes, plancton) enfouies dans le sous-sol pendant des millions d’années. Exploitées massivement depuis la révolution industrielle, elles constituent encore aujourd’hui la principale source d’énergie mondiale.

Les trois énergies fossiles les plus utilisées sont :

- Le charbon

- Le pétrole

- Le gaz naturel

Ce sont ces trois formes qui dominent largement les secteurs de l’électricité, des transports, du chauffage et de l’industrie.

À côté de ce trio majeur, il existe d’autres combustibles fossiles, moins répandus mais d’importance croissante dans certaines régions :

- Le lignite, ou charbon jeune, plus humide et moins énergétique que la houille ;

- Les sables bitumineux, riches en pétrole brut très visqueux, principalement exploités au Canada ;

- Les schistes bitumineux, extraits par fracturation hydraulique pour libérer gaz ou pétrole de roche-mère (notamment aux États-Unis) ;

- Les hydrates de méthane, piégés dans les fonds marins ou le pergélisol, encore en phase expérimentale.

Ces sources dites « non conventionnelles » posent souvent des défis environnementaux importants : forte consommation d’eau, pollution, émissions élevées.

Les trois sections suivantes présentent en détail le charbon, le pétrole et le gaz naturel, leurs origines, leurs usages et les enjeux liés à leur exploitation.

Charbon : définition, extraction et usages

Le charbon est une roche sédimentaire combustible issue de la décomposition de végétaux enfouis il y a plusieurs millions d’années. Il en existe plusieurs types, dont le lignite (faible pouvoir calorifique), la houille (charbon dur) et l’anthracite (très riche en carbone).

L’extraction du charbon se fait principalement par mines à ciel ouvert ou souterraines, selon la profondeur des gisements. La Chine, l’Inde et les États-Unis figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux.

Le charbon est avant tout utilisé pour la production d’électricité : environ 35 % de l’électricité mondiale était encore produite à partir du charbon en 2022 (source : AIE). Il sert aussi de combustible dans l’industrie lourde, notamment la sidérurgie, où il entre dans la fabrication de l’acier sous forme de coke métallurgique.

Toutefois, le charbon est la source d’énergie fossile la plus polluante en termes d’émissions de CO₂ par kWh produit, ce qui en fait une priorité de sortie dans les politiques climatiques internationales.

Pétrole : définition, extraction et usages de cette énergie fossile

Le pétrole est une huile minérale naturelle composée principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures. Il s’est formé à partir de plancton et de micro-organismes marins enfouis sous les sédiments, soumis à haute pression et température pendant des millions d’années.

Si l’usage du bitume remonte à l’Antiquité, le début de l’exploitation moderne du pétrole est souvent daté de 1859, lorsqu’Edwin Drake réalisa le premier forage pétrolier industriel en Pennsylvanie, aux États-Unis. Cette découverte lança l’ère du pétrole moderne et transforma durablement l’économie mondiale.

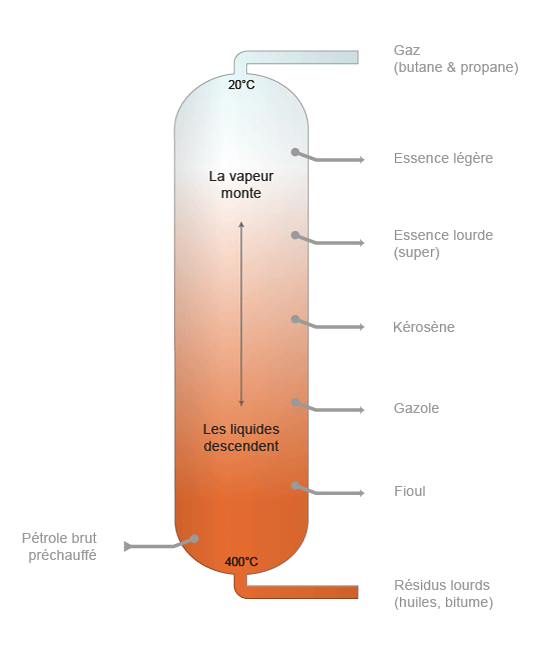

Le pétrole brut est extrait via des forages terrestres ou en mer (offshore), puis acheminé vers des raffineries où il est séparé en différentes fractions selon leur température d’ébullition. Le schéma ci-dessus illustre ce processus de distillation fractionnée :

- En bas de la colonne (400 °C), on récupère les résidus lourds : bitumes, huiles industrielles.

- En remontant, on extrait successivement :

- Le fioul

- Le gazole (diesel)

- Le kérosène (carburant aviation)

- L’essence lourde (super)

- L’essence légère

- Et enfin les gaz (butane, propane) tout en haut, à basse température (≈20 °C)

Chacun de ces produits a des usages spécifiques : transport (essence, diesel, kérosène), chauffage (fioul), industrie chimique et plastiques (résidus lourds).

Le pétrole est aujourd’hui l’énergie fossile la plus utilisée, représentant environ 30 % de la consommation énergétique mondiale. Il reste vital pour l’économie, bien que très émetteur de CO₂ (~2,3 kg par litre d’essence brûlée) et au cœur des enjeux de transition énergétique.

Gaz naturel: définition, extraction et usages

Le gaz naturel est un combustible fossile composé essentiellement de méthane (CH₄). Il s’est formé à partir de la même matière organique que le pétrole, souvent présent dans les mêmes gisements.

L’extraction du gaz naturel s’effectue par forage, suivi d’un traitement pour en retirer les impuretés. Il peut être transporté par gazoduc ou sous forme de GNL (gaz naturel liquéfié) pour les longues distances.

Le gaz naturel est une énergie fossile relativement moins émettrice de CO₂ que le charbon ou le pétrole : environ 400 à 500 g de CO₂/kWh contre plus de 900 g pour le charbon. Il est utilisé pour la production d’électricité, le chauffage résidentiel, et comme matière première dans l’industrie chimique (ex : production d’ammoniac pour les engrais).

En 2022, il représentait environ un quart de l’énergie consommée dans le monde. Toutefois, les fuites de méthane lors de l’extraction et du transport posent un défi climatique majeur, car ce gaz a un potentiel de réchauffement global 84 fois plus élevé que le CO₂ sur 20 ans.

Quelle l’énergie fossile est la plus polluante, la plus nocive pour l’environnement ?

Parmi les trois principales énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), le charbon est de loin la plus polluante et la plus nocive pour l’environnement, à plusieurs titres.

D’un point de vue climatique, le charbon est la source d’énergie fossile la plus émettrice de dioxyde de carbone (CO₂) par unité d’énergie produite. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la combustion du charbon pour produire de l’électricité émet en moyenne 820 à 1050 g de CO₂ par kWh, contre environ 490 g pour le gaz naturel. Le charbon est responsable à lui seul d’environ 40 % des émissions mondiales liées à l’énergie, alors qu’il ne fournit que 27 % de l’énergie primaire.

Sur le plan sanitaire, la combustion du charbon libère également des particules fines (PM2.5), du dioxyde de soufre (SO₂) et des oxydes d’azote (NOₓ), qui contribuent à la pollution de l’air. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que cette pollution entraîne des millions de décès prématurés chaque année. L’exploitation minière du charbon est aussi destructrice : déforestation, destruction des écosystèmes, pollutions de l’eau par drainage acide, etc.

Enfin, du point de vue des déchets, la combustion du charbon génère des cendres riches en métaux lourds (mercure, arsenic, plomb) qui nécessitent un traitement spécifique.

Même si les centrales modernes peuvent être équipées de systèmes de filtration et de captage de CO₂, le charbon reste l’énergie fossile la moins compatible avec les objectifs climatiques (neutralité carbone, limitation du réchauffement à +1,5 °C). C’est pourquoi de nombreux pays cherchent à sortir progressivement du charbon, considéré comme le “pire élève” des énergies fossiles.

Quelle est l’énergie fossile la plus utilisée ?

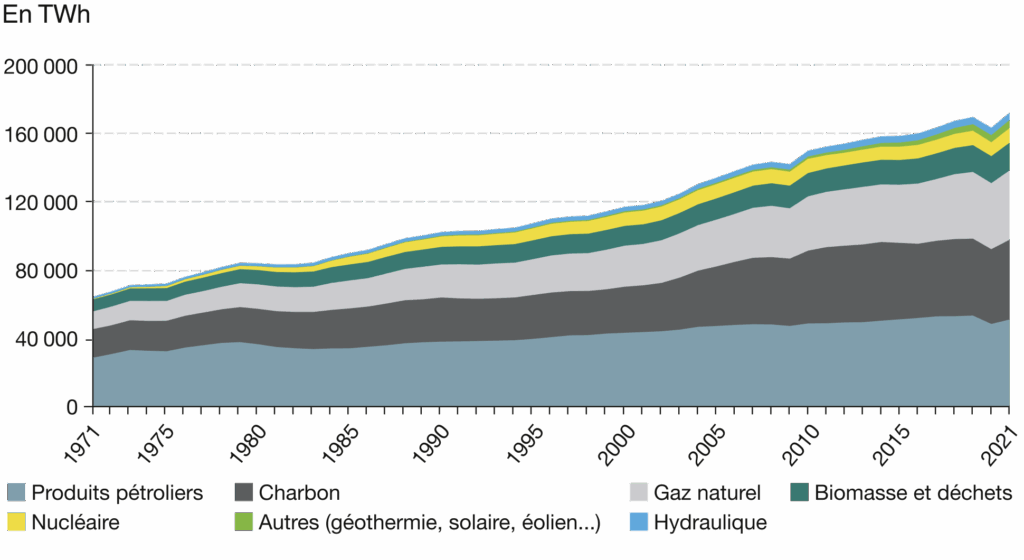

En 2021, la consommation mondiale d’énergie primaire atteignait 171 650 TWh, soit le double de celle enregistrée en 1980 (83 550 TWh). Malgré quatre décennies d’alertes climatiques et d’initiatives pour développer les alternatives bas-carbone, les énergies fossiles dominent toujours largement le bouquet énergétique mondial.

Elles représentaient cette année-là 80 % de l’énergie consommée dans le monde, contre 85 % en 1980. Ce léger recul de 5 points s’est essentiellement concentré dans les années 1980, avant de connaître une stabilité persistante depuis les années 1990.

En 2021, le classement des sources d’énergie primaire reste inchangé depuis des décennies :

- Le pétrole reste en tête, avec 30 % du mix, même si sa part a chuté de 14 points depuis 1980.

- Le charbon suit avec 27 %, en légère hausse sur la période (+2 points).

- Le gaz naturel ferme le trio avec 24 %, enregistrant la progression la plus nette (+7 points).

Autrement dit, les trois sources les plus consommées dans le monde sont toutes fossiles – un constat qui souligne la difficulté à engager une transition énergétique à grande échelle.

Si les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie) ont vu leur part passer de 0,2 % à 2,7 % en 40 ans, et si le nucléaire a progressé à 5,0 %, ces évolutions restent encore marginales face à l’inertie structurelle du système énergétique mondial.

La dépendance actuelle aux énergies fossiles constitue donc l’un des principaux verrous à lever pour réussir la transition énergétique et atteindre les objectifs climatiques internationaux.

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-energie/11-international Source : calculs SDES, d’après les données de l’AIE

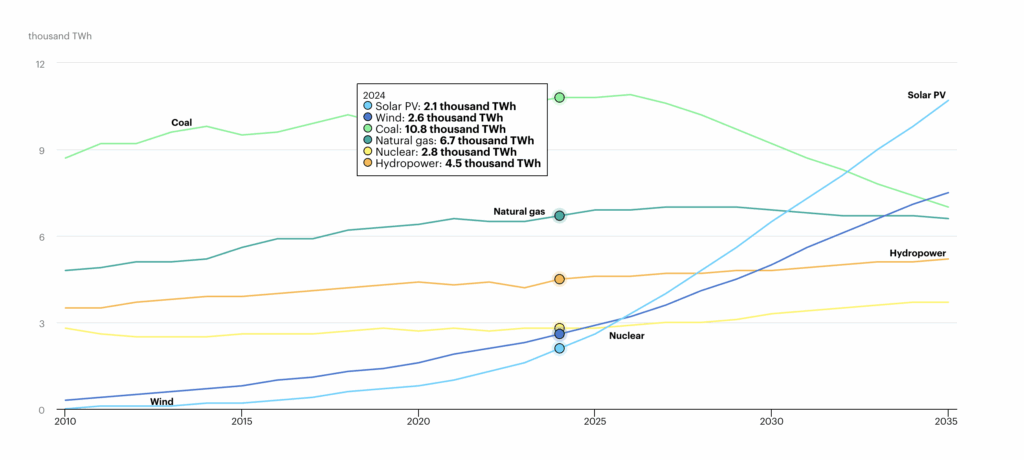

IEA (2024), World electricity generation in the Stated Policies Scenario, 2010-2035, IEA, Paris https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/world-electricity-generation-in-the-stated-policies-scenario-2010-2035, Licence: CC BY 4.0

Le graphique montre une évolution marquante : en 2024, le charbon reste la première source d’électricité (10,8 mille TWh), suivi du gaz (6,7) — mais les renouvelables montent en flèche.

- Le solaire photovoltaïque, avec 2,1 mille TWh en 2024, dépasse le nucléaire et l’hydraulique avant 2030, puis le gaz et le charbon d’ici 2035.

- L’éolien suit la même tendance, atteignant 2,6 mille TWh.

Pendant ce temps, le charbon décroît, le gaz stagne, et le nucléaire reste stable.

Energie renouvelable & transition énergétique avec Enov

La transition énergétique repose sur deux piliers fondamentaux :

- Décarboner notre production d’énergie et en garantir la disponibilité, pour tendre vers une économie bas-carbone.

- Améliorer la performance énergétique, c’est-à-dire réduire notre consommation d’énergie à service équivalent : mieux isoler, mieux piloter, mieux concevoir.

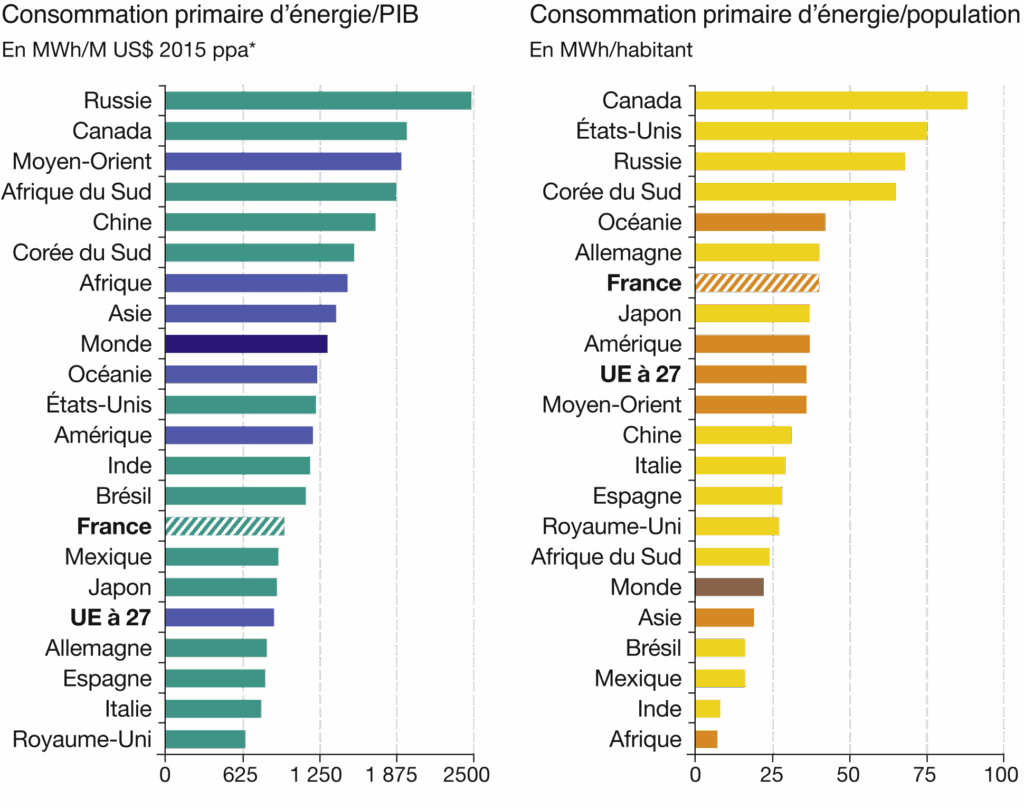

Le graphique ci-dessous illustre bien cette dynamique. Il montre l’évolution de l’intensité énergétique, c’est-à-dire la quantité d’énergie consommée par unité de richesse produite (PIB).

Si la France affiche déjà de bonnes performances, certains de nos voisins européens font parfois mieux : il existe donc une marge de progression réelle, notamment dans les bâtiments, qui représentent plus de 40 % de la consommation nationale d’énergie.

Le Master Transition Énergétique et Digitale des Bâtiments (TED) de l’ENOV s’attaque à ces deux enjeux :

- Efficacité énergétique : concevoir, optimiser, remplacer ou mieux piloter les systèmes pour consommer moins.

- Énergies renouvelables : intégrer intelligemment le solaire, la géothermie ou la récupération de chaleur dans les bâtiments.

En une année en alternance, entre formation théorique assurée par des experts du secteur et mission en entreprise spécialisée, vous développez les compétences techniques, digitales et humaines pour agir concrètement sur le terrain. Objectif : devenir un professionnel à impact, capable de mener la transition énergétique dans les bâtiments, auprès d’acteurs publics ou privés.