À propos de l’auteur

Vincent Constant

Ingénieur en Transition Énergétique

Directeur Général – ENOV

Dans un monde où l’énergie est omniprésente, les définitions d’énergies renouvelables, d’énergies fossiles, d’énergies vertes ou d’énergie nucléaire peuvent rapidement prêter à confusion.

L’urgence climatique, la croissance démographique, la raréfaction des ressources fossiles et les débats autour du nucléaire font désormais des énergies renouvelables une priorité. Ces énergies, qui couvrent désormais plus de 30% de la production d’électricité mondiale en 2023 pourraient représenter jusqu’à 90 %, de l’électricité produite d’ici à 2050 – selon les scénarios envisagés.

Cela mérite donc de s’y pencher sérieusement :

- Comment définit-on réellement une énergie renouvelable ?

- Quelles en sont les principales sources ?

- Et pourquoi leur accélération est-elle désormais cruciale ?

Sommaire de l’article :

- Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

- Énergies renouvelables et énergies fossiles, quelles différences ?

- Pourquoi l’usage d’énergies renouvelables est aujourd’hui au cœur de la transition énergétique ?

- Quelles sont les 5 énergies renouvelables majeures ?

- Quelle est l’énergie la plus propre, la moins polluante ?

- Quelle est l’énergie renouvelable la plus utilisée ?

- Énergie renouvelable & transition énergétique à l'Enov

Qu’est-ce qu’une énergie renouvelable ?

Une énergie renouvelable est issue de ressources naturelles capables de se reconstituer plus vite qu’elles ne sont consommées. Le soleil, par exemple, fournit une énergie inépuisable à l’échelle humaine : peu importe la quantité captée et transformée, il continuera de briller.

Ces énergies ont aussi une dimension locale essentielle : elles peuvent souvent être produites et utilisées directement sur le territoire où elles sont captées, réduisant ainsi les besoins d’importation et les pertes liées au transport.

Elles regroupent plusieurs grandes familles :

- Solaire photovoltaïque et solaire thermique : énergie produite à partir de la lumière ou de la chaleur du soleil.

- Éolien : production électrique grâce à la force du vent, sur terre (onshore) ou en mer (offshore).

- Hydraulique : exploitation de la force de l’eau via barrages, turbines ou centrales au fil de l’eau.

- Géothermie : utilisation de la chaleur stockée dans le sous-sol terrestre.

- Bioénergie : valorisation de la biomasse sous forme de bois-énergie, biogaz ou méthane.

- Et bien d’autres technologies encore en développement.

Ces énergies propres permettent une production électrique bien moins émettrice de gaz à effet de serre que les sources fossiles, participant ainsi activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Leur efficacité énergétique dépend toutefois des technologies employées, de la capacité de stockage et de leur intégration dans les réseaux existants.

Énergies renouvelables et énergies fossiles, quelles différences ?

Les énergies renouvelables et fossiles trouvent leur différences autour des quatre axes suivants :

Proximité : Les énergies renouvelables peuvent être produites localement, souvent au plus près des lieux de consommation, grâce à des installations décentralisées. Les énergies fossiles, elles, doivent être extraites, transportées parfois sur de longues distances, puis brûlées dans des centrales de grande puissance.

L’électricité produite doit ensuite parcourir le réseau, avec des pertes en ligne inévitables. Produire localement permet non seulement de limiter ces pertes, mais aussi de réduire la dépendance énergétique, stratégique pour la stabilité économique et la sécurité internationale.

Ressources : Les énergies fossiles – charbon, pétrole, gaz naturel – sont des ressources limitées qui finiront par s’épuiser. Leur formation nécessite des millions d’années et elles ne peuvent donc pas se reconstituer à l’échelle humaine. Les énergies renouvelables, au contraire, proviennent de flux naturels inépuisables comme le soleil, le vent ou l’eau. On peut en extraire indéfiniment sans en altérer la source, à condition de respecter les écosystèmes.

Disponibilité :

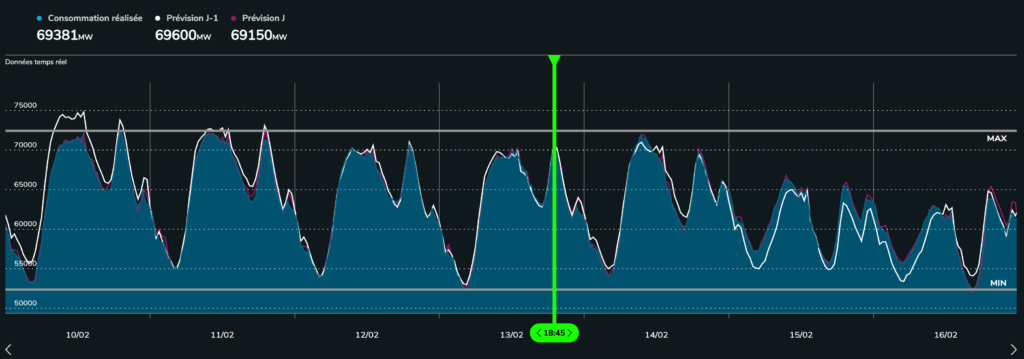

RTE – Eco2Mix, consommation journalière d’électricité en France

Sur ce graphique, on observe la variation de la consommation d’électricité en France au fil de la journée. La courbe met en évidence deux composantes :

- La consommation de base : un niveau constant d’électricité nécessaire pour alimenter les besoins essentiels (éclairage, appareils en veille, industries fonctionnant en continu, etc.).

- Les pics de consommation : des hausses ponctuelles, souvent liées à des périodes spécifiques comme les débuts de matinée ou les fins de journée en hiver.

Certaines énergies renouvelables, comme l’éolien et le solaire, sont moins modulables car dépendantes des conditions météorologiques. Elles sont donc plus adaptées à couvrir la consommation de base.

L’hydraulique, notamment via les barrages, joue ici un rôle stratégique : en stockant l’eau et en la libérant à la demande, il permet de fournir rapidement l’électricité nécessaire pour absorber les pointes.

Les énergies fossiles, grâce à leur capacité de stockage et leur souplesse, peuvent répondre instantanément à ces pics en libérant de grandes quantités d’énergie.

- Impact : L’extraction des énergies fossiles détruit des écosystèmes, pollue sols et eaux et consomme d’importantes ressources en eau. Leur combustion émet non seulement du dioxyde de carbone (CO₂), mais aussi des polluants dangereux pour la santé : particules fines, monoxyde de carbone (CO), oxydes d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO₂), composés organiques volatils.

Ces émissions contribuent au réchauffement climatique, à la pollution de l’air et à l’acidification des milieux naturels. Les énergies renouvelables génèrent très peu d’émissions directes. Leur impact se concentre principalement sur la fabrication des équipements, mais sur l’ensemble de leur cycle de vie, elles restent largement moins polluantes que les filières fossiles.

Pourquoi l’usage d’énergies renouvelables est aujourd’hui au cœur de la transition énergétique ?

Si en 2023, les énergies renouvelables assuraient près de 30 % de la production électrique mondiale, ce chiffre en hausse constante grâce à la baisse rapide des coûts technologiques et à l’urgence de limiter le réchauffement climatique sous la barre des +1,5 °C.

La démocratisation des EnR répond à plusieurs enjeux majeurs :

- Réduire la dépendance aux importations de combustibles fossiles, et ainsi renforcer l’autonomie énergétique des pays.

- Sécuriser l’approvisionnement grâce à une production diversifiée et décentralisée, moins vulnérable aux tensions géopolitiques ou aux ruptures de chaîne d’approvisionnement.

- Décarboner le mix énergétique, en limitant drastiquement les émissions de CO₂ et de polluants atmosphériques.

- Abaisser le coût de l’électricité : le solaire photovoltaïque, par exemple, est désormais l’une des filières les plus compétitives, avec un coût moyen inférieur à 0,04 €/kWh dans certaines régions.

Quelles sont les 5 énergies renouvelables majeures ?

Les cinq principales sources sont : solaire, éolien, hydraulique, géothermie et bioénergie. Chacune possède ses avantages, contraintes et zones géographiques privilégiées.

Énergie solaire : définition, récolte et usages

L’énergie solaire provient du rayonnement du soleil. Elle se divise en :

- Solaire photovoltaïque : conversion directe de la lumière en électricité via des panneaux solaires. La récolte se fait grâce à des installations terrestres ou intégrées aux bâtiments (toitures photovoltaïques). L’électricité produite est utilisée localement ou injectée dans le réseau.

- Solaire thermique : transformation de la chaleur solaire en énergie thermique pour chauffage ou production d’eau chaude.

Les technologies solaires sont matures et maitrisées, et fortement compétitives !

Énergie éolienne : définition, récolte et usages

L’énergie éolienne utilise la force du vent pour entraîner une turbine reliée à un générateur. On distingue :

- Onshore (installations terrestres)

- Offshore (installations maritimes plus puissantes grâce à des vents réguliers)

L’électricité générée est renouvelable, sans émission directe de CO₂. Les parcs éoliens peuvent alimenter des milliers de foyers et s’intègrent dans le mix énergétique national.

Énergie géothermique : définition, récolte et usages

La géothermie exploite la chaleur stockée sous la surface terrestre. Elle peut être :

- Peu profonde : chauffage de bâtiments via pompes à chaleur.

- Profonde : production d’électricité grâce à la vapeur actionnant des turbines.

C’est une source continue, indépendante des conditions météorologiques, idéale pour assurer une base stable dans le mix énergétique.

Hydroélectricité & énergie marine : définition, récolte et usages

L’hydroélectricité provient de la force de l’eau, exploitée par :

- Barrages et retenues

- Centrales au fil de l’eau

- Énergies marines (houle, marée, courants)

Les turbines transforment l’énergie mécanique en électricité. C’est la première source d’électricité renouvelable dans le monde.

Bioénergie : définition, récolte et usages

La bioénergie valorise la biomasse (bois, déchets agricoles, biogaz). Elle peut produire :

- Chaleur (bois-énergie)

- Électricité (centrales biomasse)

- Carburants verts (biométhane, biodiesel)

Elle permet de réduire les déchets et de substituer les combustibles fossiles.

Quelle est l’énergie la plus propre, la moins polluante ?

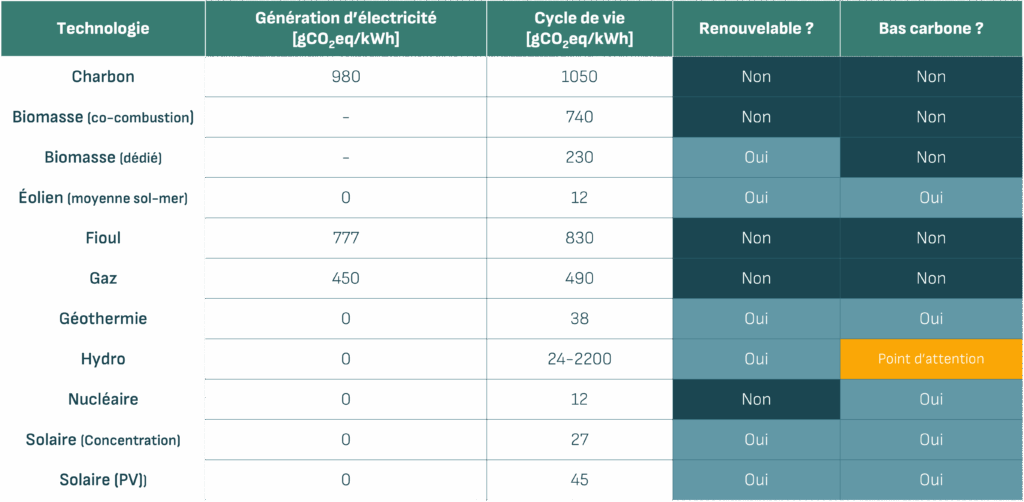

Le graphique compare les émissions de gaz à effet de serre des principales filières de production électrique, en distinguant la génération directe et l’ensemble du cycle de vie (fabrication, exploitation, démantèlement).

Lecture des données :

- Énergies fossiles : le charbon (1 050 gCO₂eq/kWh), le fioul (830 gCO₂eq/kWh) et le gaz (490 gCO₂eq/kWh) affichent les bilans carbone les plus élevés, tout en émettant des polluants nocifs (particules fines, NOx, SO₂, CO) et en dégradant fortement les écosystèmes lors de l’extraction.

- Renouvelables bas carbone : l’éolien (12 gCO₂eq/kWh), le solaire photovoltaïque (45 gCO₂eq/kWh), la géothermie (38 gCO₂eq/kWh) et la plupart des installations hydroélectriques (24 gCO₂eq/kWh) ont une empreinte carbone très faible. Certaines technologies nécessitent toutefois l’usage de métaux spécifiques comme les terres rares, dont l’extraction a un impact environnemental local à maîtriser.

- Hydroélectricité : globalement bas carbone, elle peut toutefois atteindre des niveaux d’émissions élevés (jusqu’à 2 200 gCO₂eq/kWh) dans certains contextes tropicaux en raison du méthane émis par la décomposition organique dans les réservoirs.

- Nucléaire : avec 12 gCO₂eq/kWh, il se situe parmi les filières bas carbone. Néanmoins, il génère des déchets radioactifs à longue durée de vie, mobilise beaucoup d’eau pour le refroidissement et comporte un risque d’accident, même rare. L’extraction de l’uranium reste également une source d’impact environnemental.

En résumé :

Sur le seul critère carbone, l’éolien, le nucléaire, la géothermie et le solaire comptent parmi les filières les moins émettrices. Mais pour juger de leur “propreté”, il faut aussi intégrer les autres impacts : pollution atmosphérique, déchets, perturbations écologiques et dépendance à certaines ressources critiques.

Quelle est l’énergie renouvelable la plus utilisée ?

L’hydroélectricité domine avec environ 60 % de la production mondiale d’électricité renouvelable. Sa maturité technologique, sa fiabilité et sa capacité de stockage (stations de transfert d’énergie par pompage) expliquent cette position. Les pays disposant de forts potentiels hydrauliques, comme la Norvège ou le Brésil, produisent jusqu’à 90 % de leur électricité via cette filière.

Énergie renouvelable & transition énergétique à l’Enov

Le Master Transition Énergétique et Digitale des Bâtiments forme une nouvelle génération d’experts capables d’agir sur deux leviers essentiels :

- Réduire la consommation d’énergie en repensant, rénovant et pilotant plus efficacement les systèmes pour atteindre une efficacité énergétique optimale.

- Accélérer l’intégration des énergies renouvelables comme le solaire, la géothermie ou la récupération de chaleur dans la conception et la gestion des bâtiments.

Ce programme dispensé par des pros et suivi en alternance pendant un an, combine enseignements pratiques, projets et expérience en entreprise, pour un équilibre entre théorie et application concrète.

À l’issue de la formation, vous serez prêt à intervenir sur le terrain, à accompagner entreprises et collectivités dans leurs projets, et à devenir un professionnel engagé capable de piloter des solutions adaptées pour accélérer la transition énergétique.