À propos de l’auteur

Mazen Ahmad

Chargé ISO 50001 chez UNITHER

Élève à l’ENOV en Mastère TED.

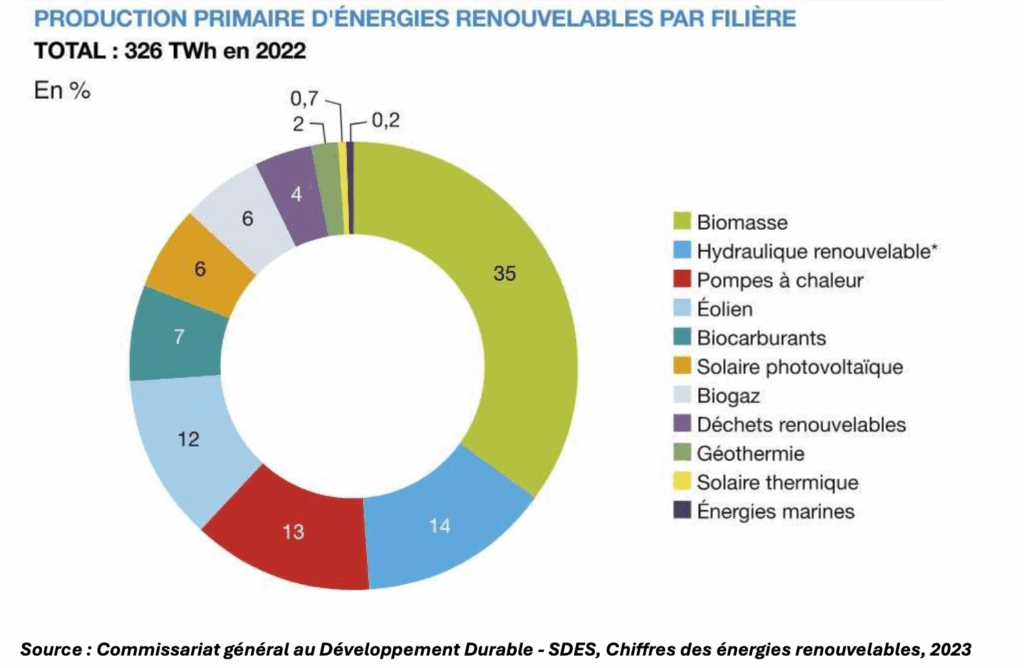

La géothermie, souvent reléguée au second plan des énergies renouvelables, mérite pourtant une attention bien plus grande. Discrète, locale et continue, elle puise sa force au cœur de la Terre pour alimenter nos bâtiments en chaleur, en fraîcheur, voire en électricité.

À l’heure où la transition énergétique devient une urgence climatique, cette technologie offre des perspectives particulièrement intéressantes pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Pourtant, malgré ses atouts techniques, économiques et environnementaux, la géothermie reste sous-exploitée en France.

- Pourquoi cette énergie, pourtant disponible quasiment partout sur le territoire, n’occupe-t-elle pas une place plus centrale dans le mix énergétique national ?

- Entre méconnaissance, freins techniques, et coûts d’investissement élevés, quels leviers pouvons-nous activer pour faire de la géothermie une solution clé de la décarbonation des bâtiments ?

Sommaire de l’article :

- Quel est le principe de la géothermie, quelles définitions et formes de production :

- Quels sont les atouts de la géothermie ?

- Les atouts de la géothermie pour les bâtiments

- Efficacité énergétique : Un levier majeur pour réduire la consommation d’énergie

- Confort thermique : Une température stable et homogène en toute saison

- Durabilité : Une énergie renouvelable et propre pour un avenir bas carbone

- Autonomie énergétique : Une alternative aux énergies fossiles

- Adaptabilité : Une solution efficace pour tous types de bâtiments

- Les aides financières et incitations pour favoriser son adoption

- Quels sont les inconvénients de la géothermie ?

- L’état actuel de la géothermie en France :

- Les perspectives d’avenir de la géothermie

- Les freins au développement

- Projections à court, moyen et long termes

Quel est le principe de la géothermie, quelles définitions et formes de production :

La géothermie consiste à capter l’énergie disponible sous la surface de la Terre. Sur les premières centaines de mètres de profondeur, on observe une élévation de la température du sous-sol avec une profondeur, d’environ 3 °C par 100 mètres en moyenne. On distingue :

- La géothermie de surface (de 0 à 200 mètres de profondeur)

- La géothermie profonde (au-delà de 200 mètres de profondeur).

Elle offre un réservoir énergétique immense et un panel de solutions durables répondant à des besoins variés :

- La production de chaleur : La chaleur du sous-sol est captée et valorisée directement ou via une PAC (pour le chauffage, la production de l’ECS, des procédés industriels ou agricoles.

- La production de froid : En été, la température du sous-sol à faible profondeur est inférieure à celle de l’air extérieur. Cette fraîcheur peut être récupérée et utilisée directement.

- La production d’électricité : Les ressources géothermiques à des températures supérieures à 110 °C permettent de produire de l’électricité, pouvant être couplée avec de la production de chaleur (cogénération).

La géothermie de surface (de 0 à 200 mètres de profondeur)

La géothermie de surface exploite la chaleur contenue dans les premiers mètres du sol pour produire du chauffage ou du rafraîchissement. À cette profondeur, la température reste relativement stable tout au long de l’année, autour de 10 à 15°C en France.

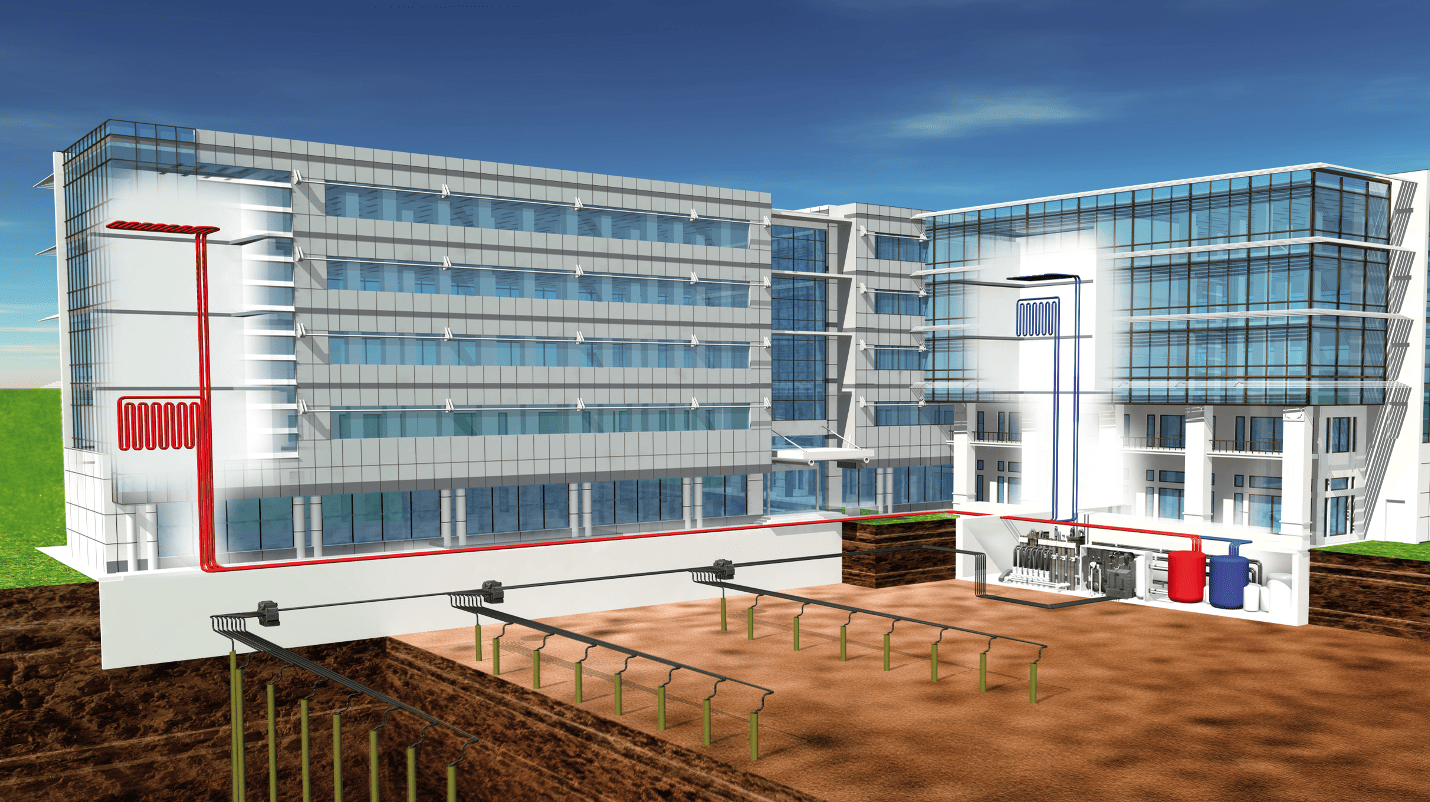

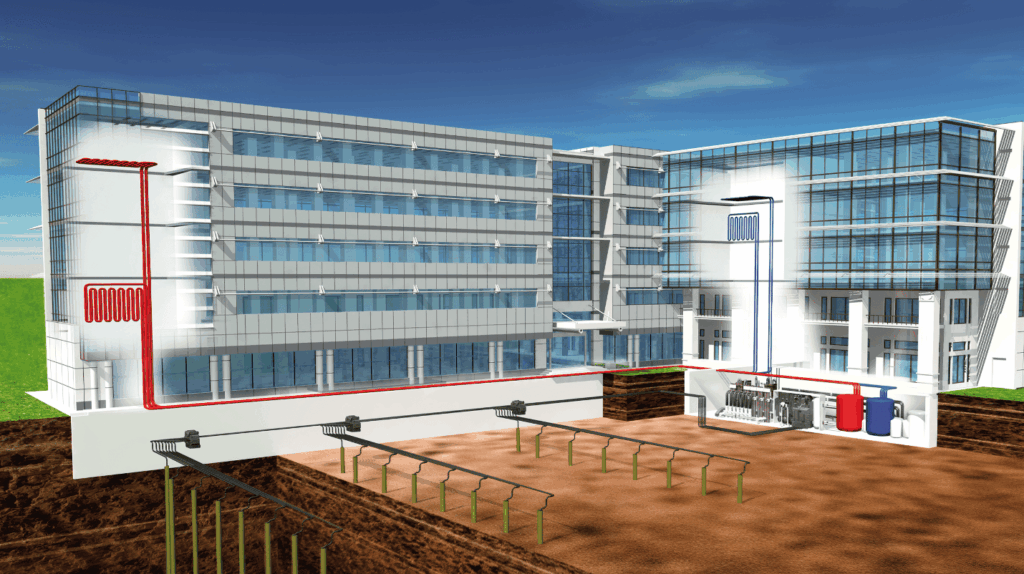

Cette énergie est captée grâce à des sondes géothermiques verticales (forages entre 50 et 200 mètres) ou des capteurs horizontaux (enterrés à environ 1,5 mètre de profondeur). Associée à une pompe à chaleur géothermique (PAC géothermique), cette technologie permet de chauffer un bâtiment en hiver et de le rafraîchir en été grâce à un échange thermique avec le sol.

L’un des grands atouts de la géothermie de surface est son efficacité énergétique. Un kilowatt d’électricité consommé pour faire fonctionner une pompe à chaleur peut générer jusqu’à 4 à 5 kilowatts de chaleur. Cette technologie est particulièrement adaptée aux maisons individuelles, aux immeubles collectifs et aux bâtiments tertiaires. Elle nécessite cependant un investissement initial conséquent et un terrain suffisamment grand pour l’installation des capteurs si l’on opte pour un système horizontal.

La géothermie profonde (au-delà de 200 mètres de profondeur)

La géothermie profonde s’appuie sur la chaleur des couches terrestres plus enfouies, où la température est bien plus élevée. En descendant à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres sous terre, on accède à des réservoirs d’eau chaude naturelle dont la température peut atteindre plusieurs centaines de degrés.

On distingue deux grandes applications de la géothermie profonde :

- La production de chaleur : utilisée pour alimenter des réseaux de chauffage urbain, elle permet de fournir de la chaleur en grande quantité, sans interruption et avec une faible empreinte carbone. Paris, Bordeaux et Strasbourg possèdent déjà des réseaux de chaleur alimentés par cette technologie.

- La production d’électricité : en exploitant des sources où la température dépasse 150°C, il est possible de générer de l’électricité grâce à des turbines à vapeur. Cette méthode est encore peu développée en France mais très utilisée dans des pays comme l’Islande, l’Indonésie ou les États-Unis.

Le principal frein au développement de la géothermie profonde est le coût des forages et des études géologiques nécessaires pour identifier les zones exploitables. De plus, certains projets ont soulevé des préoccupations liées aux risques sismiques, notamment en Alsace, où des opérations de géothermie ont entraîné de légères secousses.

Quels sont les atouts de la géothermie ?

- Disponibilité : La géothermie est disponible en continu, presque partout sur le territoire français, fonctionnant 24h/24 et 365 jours par an.

- Durabilité : Sans transport ni combustion, elle génère très peu de (GES) et n’émet ni particules fines ni molécules nocives.

- Compétitivité : Bien qu’exigeant un investissement initial plus élevé que les énergies conventionnelles, son coût de fonctionnement est nettement inférieur à long terme.

- Localité et discrétion : La géothermie est une énergie locale, s’intégrant facilement dans l’environnement avec des installations discrètes et peu encombrantes.

- Innovation : Sa modularité et sa capacité à être couplée à d’autres énergies en font un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique.

- Fiabilité : Les technologies utilisées sont simples et robustes, offrant une durée de vie de 50 ans au minimum.

Les atouts de la géothermie pour les bâtiments

Efficacité énergétique : Un levier majeur pour réduire la consommation d’énergie

- Optimisation du chauffage et du rafraîchissement : La géothermie exploite la chaleur du sous-sol, qui reste stable tout au long de l’année, permettant une régulation thermique efficace.

- Rendement énergétique élevé : Les pompes à chaleur géothermiques (PAC) affichent des coefficients de performance (COP) de 3 à 5, ce qui signifie que pour 1 kWh d’électricité consommé, elles restituent 3 à 5 kWh de chaleur.

- Réduction des coûts énergétiques : Comparée aux systèmes de chauffage traditionnels (gaz, fioul, électricité), la géothermie permet de diminuer significativement la facture énergétique.

- Moins de pertes thermiques : Contrairement aux systèmes classiques, la géothermie est moins sensible aux variations de température extérieure, assurant une efficacité constante.

Confort thermique : Une température stable et homogène en toute saison

- Chaleur douce et homogène : Contrairement aux radiateurs classiques qui génèrent des écarts de température, le chauffage géothermique diffuse une chaleur progressive et uniforme, idéale pour le bien-être des occupants.

- Rafraîchissement naturel en été : En inversant le fonctionnement de la pompe à chaleur, la géothermie peut aussi être utilisée pour refroidir les bâtiments, offrant un confort similaire à la climatisation, mais avec une consommation bien plus faible.

- Silence et discrétion : Contrairement aux chaudières et aux climatiseurs, les pompes à chaleur géothermiques sont quasiment silencieuses, améliorant le confort acoustique dans les habitations.

- Absence de courants d’air : Contrairement aux systèmes de chauffage par convection, la géothermie évite les déplacements d’air désagréables et les variations brusques de température.

Durabilité : Une énergie renouvelable et propre pour un avenir bas carbone

- Énergie 100 % renouvelable : La chaleur du sous-sol est une ressource inépuisable à l’échelle humaine, offrant une solution durable pour le chauffage et la climatisation.

- Zéro émission directe de gaz à effet de serre (GES) : Contrairement aux chaudières fonctionnant aux énergies fossiles, la géothermie ne produit pas de CO₂ lors de son fonctionnement. Elle contribue ainsi à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

- Longévité des équipements : Les installations géothermiques sont robustes et durent en moyenne 50 ans pour les capteurs souterrains et 20 à 25 ans pour les pompes à chaleur, soit bien plus que les systèmes de chauffage traditionnels.

- Faible impact environnemental : Contrairement à l’éolien ou au solaire, la géothermie n’altère pas le paysage et ne dépend pas des conditions météorologiques.

Autonomie énergétique : Une alternative aux énergies fossiles

- Réduction de la dépendance au gaz et au fioul : Dans un contexte de tensions géopolitiques et de flambée des prix de l’énergie, la géothermie offre une alternative locale et stable, réduisant la vulnérabilité des consommateurs.

- Stabilité des coûts énergétiques : Contrairement aux énergies fossiles soumises à des fluctuations de prix, la géothermie bénéficie d’un coût d’exploitation prévisible sur le long terme.

- Indépendance énergétique accrue pour les bâtiments : Associée à d’autres solutions comme le solaire thermique ou l’isolation performante, la géothermie permet de tendre vers le bâtiment à énergie positive (BEPOS).

Adaptabilité : Une solution efficace pour tous types de bâtiments

- Bâtiments résidentiels : La géothermie peut équiper aussi bien les maisons individuelles que les immeubles collectifs grâce à différentes technologies (captage horizontal, vertical ou sur nappe phréatique).

- Tertiaire et industrie : Les bureaux, hôpitaux, écoles et usines peuvent largement bénéficier de la géothermie pour réduire leurs coûts énergétiques et améliorer leur bilan carbone.

- Rénovation énergétique : Bien qu’elle soit plus facile à intégrer dans le neuf, la géothermie peut être installée dans des bâtiments anciens, à condition de réaliser une étude préalable.

Les aides financières et incitations pour favoriser son adoption

- Crédits d’impôt et aides gouvernementales : Plusieurs dispositifs comme MaPrimeRénov’, les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) ou encore des subventions locales permettent de réduire le coût initial d’installation.

- TVA réduite et éco-prêt à taux zéro : Certains travaux de géothermie bénéficient d’un taux de TVA réduit à 5,5 % et d’un financement sans intérêt.

- Rentabilité à long terme : Même si l’investissement initial peut être conséquent (10 000 à 25 000 € selon les projets), le retour sur investissement est généralement atteint en 7 à 10 ans grâce aux économies d’énergie réalisées.

Quels sont les inconvénients de la géothermie ?

Bien que la géothermie présente de nombreux avantages, elle comporte également certaines limites qu’il est essentiel de prendre en compte avant d’opter pour cette solution. L’un des principaux freins est le coût initial élevé des installations.

Contrairement à un système de chauffage classique, la mise en place d’une pompe à chaleur géothermique nécessite des travaux conséquents, notamment le forage ou l’installation de capteurs souterrains.

Cette complexité engendre un investissement important, souvent compris de plusieurs dizaines de milliers d’euros selon la profondeur du captage et la configuration du terrain.

Même si les économies d’énergie permettent d’amortir cet investissement sur le long terme, la dépense initiale peut être un obstacle pour certains foyers ou entreprises.

Un autre inconvénient réside dans la faisabilité technique qui n’est pas toujours garantie. L’installation d’un système géothermique dépend fortement des caractéristiques du sol et de l’espace disponible.

Dans les zones urbaines densément peuplées, l’installation de capteurs horizontaux est parfois impossible en raison du manque d’espace, tandis que le forage vertical nécessite des autorisations spécifiques et peut être soumis à des contraintes environnementales.

De plus, la présence d’une nappe phréatique, la composition géologique du sol ou la proximité d’autres infrastructures souterraines peuvent limiter l’efficacité du système ou compliquer son installation.

Enfin, l’utilisation d’un fluide frigorigène dans les pompes à chaleur pose la question de son impact écologique en cas de fuite. Si ces fluides sont de plus en plus réglementés pour limiter leur effet sur l’environnement, ils restent un point de vigilance.

Ces limites, bien que réelles, ne remettent pas en cause l’intérêt de la géothermie, mais elles nécessitent une étude approfondie et une installation réalisée par des professionnels qualifiés afin d’optimiser son efficacité et minimiser ses inconvénients.

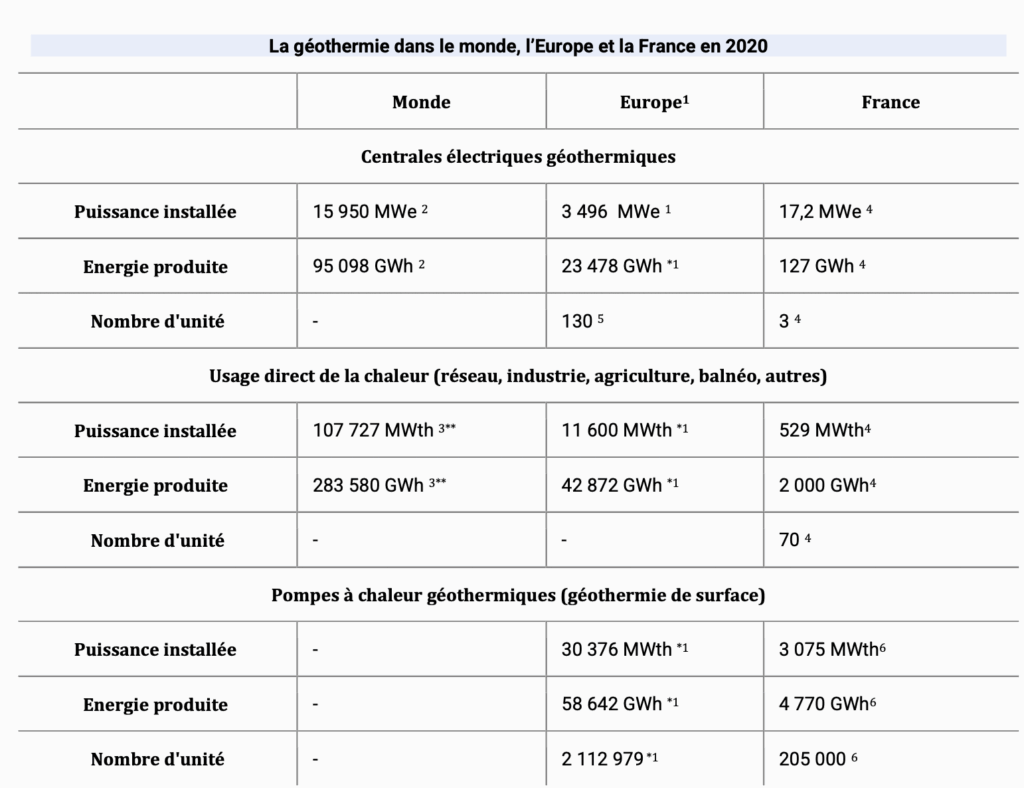

L’état actuel de la géothermie en France :

- Potentiel sous-exploité : La France dispose d’un potentiel géothermique significatif, notamment pour la géothermie de surface.

- Développement récent : On observe un regain d’intérêt grâce aux politiques publiques et à une meilleure connaissance des techniques.

- Dominance de la géothermie de surface : Elle est principalement utilisée pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments.

Les perspectives d’avenir de la géothermie

Les ambitions gouvernementales

La France mise sur la géothermie pour accélérer sa transition énergétique. L’un des objectifs fixés est de doubler le nombre de pompes à chaleur géothermiques d’ici fin 2025.

Pour y parvenir, l’État renforce les dispositifs d’aides financières et simplifie les démarches administratives. L’installation de ces équipements dans le résidentiel et le tertiaire est encouragée, notamment via MaPrimeRénov’ et d’autres incitations.

L’enjeu est de massifier cette technologie pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et alléger la facture énergétique des ménages.

La géothermie peut jouer un rôle clé dans la transition énergétique

La géothermie contribue directement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Contrairement aux systèmes de chauffage traditionnels, elle fonctionne sans combustion et génère peu d’émissions.

Son intégration dans le mix énergétique permet de limiter l’utilisation du gaz et du fioul, encore largement répandus dans le chauffage des bâtiments. Cette énergie renouvelable et locale renforce aussi la sécurité énergétique, en réduisant la dépendance aux importations d’hydrocarbures.

Le développement de la géothermie profonde

Au-delà du chauffage, la géothermie profonde ouvre la voie à la production d’électricité. Cette technologie, déjà utilisée dans certains pays comme l’Islande et l’Indonésie, pourrait être un atout en France.

Toutefois, son développement reste limité par des coûts d’investissement élevés et la nécessité d’études géologiques poussées.

Malgré ces défis, plusieurs projets voient le jour, notamment en Alsace et en Île-de-France, où les ressources géothermiques sont particulièrement favorables.

Les freins au développement

Comme vu plus haut avec les inconvénients de l’usage de la géothermie, il y a forcément un revers de la médaille. Et si des pays comme la Norvège sont naturellement dotés d’un patrimoine géothermique fort, la France n’en est pas pourvue, et peut se confronter à certains freins.

Des freins au développement dont la perception est très subjective, compte tenu du gain potentiel, mais dont nous devons rendre compte.

Un coût d’investissement encore élevé

L’un des principaux obstacles au déploiement de la géothermie est son coût initial. L’installation d’une pompe à chaleur géothermique représente un investissement important. Bien que des aides existent, elles ne couvrent pas toujours l’ensemble des frais. Pour la géothermie profonde, les coûts sont encore plus élevés, ce qui limite son adoption à grande échelle.

Des projets complexes et longs à mettre en œuvre

Contrairement à d’autres énergies renouvelables, la géothermie nécessite des études de sol approfondies et des travaux d’installation conséquents. En zone urbaine, le manque d’espace complique la pose de capteurs horizontaux, tandis que le forage vertical exige des autorisations spécifiques. Pour les grands projets, la coordination entre collectivités, entreprises et fournisseurs d’énergie rallonge considérablement les délais.

Un manque de connaissances qui freine son adoption

La géothermie souffre encore d’un déficit de notoriété. Peu de particuliers connaissent réellement son fonctionnement et ses avantages. Même chez les professionnels du bâtiment, la technologie n’est pas toujours bien maîtrisée, ce qui freine son intégration dans les projets de rénovation énergétique. Une meilleure sensibilisation et des formations dédiées sont essentielles pour démocratiser son usage.

Projections à court, moyen et long termes

Court terme : Une montée en puissance de la géothermie de surface

Dans les prochaines années, le nombre d’installations de pompes à chaleur géothermiques devrait fortement augmenter. L’amélioration des dispositifs d’aides et la volonté de réduire la consommation d’énergie encouragent leur adoption. Les collectivités locales jouent également un rôle clé en intégrant la géothermie dans les réseaux de chauffage urbain.

Moyen terme : Une expansion progressive de la géothermie profonde

D’ici une dizaine d’années, la géothermie profonde devrait se développer davantage. Les avancées technologiques, la baisse des coûts et l’augmentation des financements faciliteront son essor. Plusieurs projets pilotes sont en cours pour tester son potentiel à grande échelle.

Long terme : Une source d’énergie majeure en France

À horizon 2050, la géothermie pourrait devenir un pilier du mix énergétique français. Son potentiel est immense, notamment pour le chauffage des bâtiments et la production d’électricité. Si les investissements suivent, elle pourrait jouer un rôle clé dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone du pays.

La géothermie présente un potentiel considérable pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments en France. Cependant, son développement nécessite de lever certains obstacles. Mais comme c’est le lot de toutes les innovations qui nous aideront à limiter notre empreinte sur l’environnement et la planète.