Christian Nivet

Chargé d’affaire énergie RSE chez SOCOTEC

Élève à l’ENOV en Mastère TED

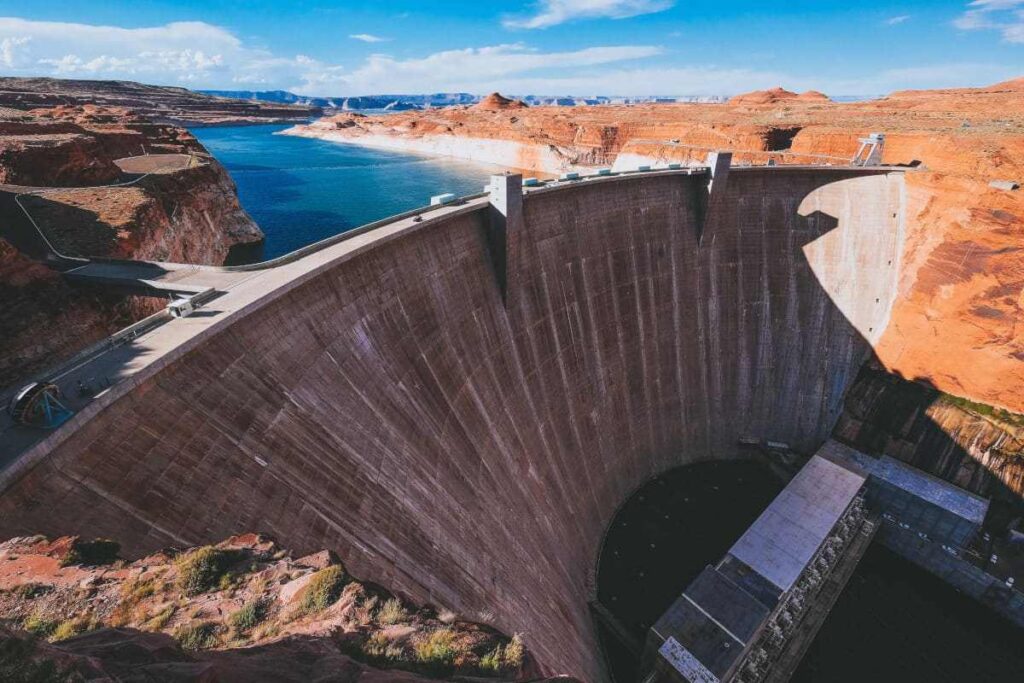

Pendant longtemps, l’hydroélectricité a été vantée comme un modèle d’énergie propre. Renouvelable, sans combustion, sans fumée… Elle s’est imposée comme la première source d’électricité verte au monde. Pourtant, un faisceau d’études scientifiques remet aujourd’hui en question cette image.

L’hydroélectricité serait-elle, dans certaines conditions, une bombe climatique silencieuse ?

Ce questionnement se fonde sur deux constats majeurs : les émissions de gaz à effet de serre issues des réservoirs (et de la construction), et l’impact écologique massif sur la biodiversité, qui perturbe aussi les régulations climatiques naturelles.

Sommaire de l’article :

- Qu’est-ce que l’hydroélectricité ?

- Quels sont les 3 types de centrales hydroélectriques ?

- L’hydroélectricité, une énergie propre mais pas neutre en carbone

- Un impact souvent ignoré : la construction

- Une pression majeure sur la biodiversité et les écosystèmes

- L’hydroélectricité : entre utilité énergétique et limites écologiques

- Vers une hydroélectricité à impact réduit ?

Qu’est-ce que l’hydroélectricité ?

L’hydroélectricité est une forme d’énergie renouvelable produite à partir de la force de l’eau en mouvement. Elle repose sur un principe simple : exploiter l’énergie cinétique ou potentielle de l’eau pour actionner une turbine, qui entraîne ensuite un alternateur générant de l’électricité.

Ce mode de production représente aujourd’hui la première source d’électricité renouvelable dans le monde, notamment parce qu’il est capable de fournir une puissance importante, stable et modulable. En France, environ 10 à 12 % de la production électrique nationale provient de l’hydroélectricité, selon Eau de France.

Comment est produite l’hydroélectricité ?

La production d’hydroélectricité repose sur un système technique relativement simple mais efficace. L’eau, stockée dans un barrage ou captée dans un cours d’eau, est dirigée vers une conduite forcée qui l’amène à grande vitesse jusqu’à une turbine. Sous la pression, cette turbine se met à tourner, entraînant un alternateur qui transforme cette énergie mécanique en énergie électrique.

La quantité d’électricité produite dépend de deux facteurs clés :

- Le débit de l’eau, c’est-à-dire la quantité d’eau qui passe chaque seconde.

- La hauteur de chute, c’est-à-dire la différence de niveau entre le point de captage et la turbine. Plus cette chute est grande, plus l’énergie potentielle est élevée.

La production est donc plus importante dans les régions montagneuses, où les dénivelés sont importants, mais l’énergie hydraulique peut aussi être exploitée sur de plus petits cours d’eau, à plus petite échelle.

Quels sont les 3 types de centrales hydroélectriques ?

Il existe trois grandes catégories de centrales hydroélectriques, qui diffèrent selon la manière dont l’eau est exploitée et le type d’aménagement mis en place :

- Les centrales au fil de l’eau :

Elles utilisent directement le débit naturel du cours d’eau, sans retenue importante. L’électricité est produite en continu, au rythme du flux. Ces centrales ont peu d’impact sur l’environnement local, mais leur production dépend fortement des variations saisonnières du débit. - Les centrales de lac ou de barrage :

Elles sont équipées de vastes retenues d’eau en amont. Cela permet de stocker l’eau et de produire de l’électricité à la demande, notamment lors des pics de consommation. Ce sont les plus puissantes, mais aussi les plus impactantes pour les écosystèmes (inondation de vallées, déplacements de populations, perturbation des milieux aquatiques). - Les centrales de pompage-turbinage (STEP) :

Ces installations permettent de stocker de l’électricité sous forme d’eau. En période creuse, l’électricité excédentaire sert à pomper de l’eau vers un réservoir en altitude. En période de forte demande, l’eau est relâchée pour produire à nouveau de l’électricité. Ce système joue un rôle clé dans la flexibilité du réseau électrique et du stockage d’énergie renouvelable.

L’hydroélectricité, une énergie propre mais pas neutre en carbone

Contrairement à une idée largement répandue, l’hydroélectricité n’est pas toujours « zéro carbone ». Lors de la mise en eau d’un barrage, la végétation et la matière organique présentes sur les sols inondés se décomposent en milieu anaérobie (sans oxygène). Ce processus libère du méthane (CH₄), un gaz à effet de serre environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone (CO₂) sur une période de 20 ans.

Selon le GIEC, les émissions des réservoirs hydroélectriques représenteraient entre 0,3 % et 1,3 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’origine humaine. Ce chiffre semble modeste, mais il serait largement sous-estimé : de nombreux pays ne comptabilisent pas ces émissions dans leurs bilans carbone nationaux.

Les volumes d’émission varient selon plusieurs facteurs : le type de milieu inondé, la densité de biomasse, l’ampleur de l’ouvrage, et la méthode de construction. En France, les installations hydroélectriques (souvent construites au XXᵉ siècle) affichent une empreinte moyenne relativement faible : environ 24 gCO₂e/kWh selon la Base Empreinte.

En revanche, dans les zones tropicales riches en biomasse, les émissions peuvent grimper entre 80 et 150 gCO₂e/kWh, voire davantage si l’on inclut les travaux d’infrastructure (données IEA, 2023).

Un impact souvent ignoré : la construction

Au-delà des émissions biologiques, il faut ajouter celles générées par la construction elle-même. Béton, acier, engins lourds, transports, routes d’accès… autant d’éléments qui engendrent des émissions massives de CO₂. Le béton, à lui seul, représente environ 8 % des émissions mondiales de CO₂ selon l’Agence internationale de l’énergie (IEA).

Selon l’ADEME, le cycle de vie complet d’un barrage — de la construction au démantèlement — peut générer entre 5 et 15 gCO₂e/kWh supplémentaires. Ces émissions viennent s’ajouter à celles liées aux réservoirs, et peuvent donc doubler l’empreinte carbone réelle d’un projet. Un exemple emblématique : le barrage de Belo Monte, au Brésil, l’un des plus grands au monde, aurait émis plus de 11 millions de tonnes de CO₂ équivalent durant sa seule phase de construction (source : Our World in Data).

Une pression majeure sur la biodiversité et les écosystèmes

La transition énergétique est indispensable pour limiter le réchauffement climatique, mais elle n’est pas sans impact sur les milieux naturels. Parmi les sources d’énergie dites renouvelables, certaines — comme l’hydroélectricité — exercent une pression forte sur les écosystèmes.

En modifiant le cycle naturel de l’eau, en fragmentant les habitats ou en inondant des zones riches en biodiversité, ces installations peuvent entraîner une dégradation durable de l’environnement.

Artificialisation des fleuves

Un barrage modifie profondément l’hydrologie d’un fleuve. Il perturbe le débit, la température, la sédimentation, et empêche le transit naturel des espèces migratrices.

Selon Connaissance des Énergies, près de 60 % des grands fleuves mondiaux sont affectés par des barrages. Les conséquences sur la faune sont dramatiques. Par exemple, la population de saumons de l’Atlantique a chuté de plus de 90 % au XXᵉ siècle en Europe de l’Ouest. Même les passes à poissons censées faciliter leur remontée sont souvent inefficaces : le taux de franchissement est inférieur à 10 %, selon le Syndicat des Énergies Renouvelables.

Des écosystèmes détruits

L’inondation de zones forestières, humides ou agricoles provoque la disparition de puits de carbone naturels. Ces milieux — en plus de stocker du CO₂ — jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat local (température, humidité, cycle de l’eau). Leur disparition contribue à fragiliser la résilience climatique des territoires. Le GIEC, dans son rapport de 2022, souligne que la perte de biodiversité renforce les effets du dérèglement climatique. Les deux crises sont interdépendantes et doivent être traitées conjointement.

L’hydroélectricité : entre utilité énergétique et limites écologiques

L’hydroélectricité se trouve à la croisée des chemins : à la fois pilier historique de la production renouvelable et source croissante de controverses environnementales. Elle illustre parfaitement la tension entre nécessité énergétique et respect des équilibres écologiques. Si elle demeure une réponse précieuse dans le cadre de la transition bas-carbone, elle ne peut se développer sans tenir compte de ses impacts sur les milieux naturels.

Un poids considérable dans le mix énergétique :

- Elle représente environ 16 % de l’électricité produite dans le monde, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

- Elle constitue plus de 60 % de la production d’électricité renouvelable mondiale, bien loin devant le solaire et l’éolien pris séparément.

- En France, elle génère 12 % de la production électrique totale, ce qui en fait la première source renouvelable du pays.

- Elle fournit environ la moitié de l’électricité dite “verte” consommée en France.

Ce poids s’explique non seulement par la disponibilité historique du parc hydroélectrique (plus de 2 000 installations en France, dont certains barrages construits au XXᵉ siècle), mais aussi par sa capacité de régulation unique.

Une énergie renouvelable… mais pas toujours verte

Comme évoqué, et contrairement aux idées reçues, renouvelable ne signifie pas toujours écologiquement neutre. L’impact environnemental de l’hydroélectricité peut être majeur, comme le montrent les chapitres précédents : altération des cours d’eau, perturbation des espèces aquatiques, artificialisation de milieux naturels, émissions de gaz à effet de serre dans certains barrages tropicaux…

Cette réalité oblige à sortir d’une vision binaire : l’hydroélectricité n’est pas à rejeter en bloc, mais son développement doit être réévalué au cas par cas, en tenant compte de la sensibilité écologique des territoires, de l’efficacité énergétique réelle des ouvrages et de leur contribution à l’objectif climatique.

L’hydroélectricité, un atout face à l’intermittence

L’un des avantages clés de l’hydroélectricité est sa pilotabilité. Contrairement au solaire ou à l’éolien, qui dépendent des conditions climatiques, l’énergie hydraulique peut être activée à la demande. C’est ce qui en fait un outil précieux pour lisser les pointes de consommation, sécuriser l’approvisionnement en période de tension, et compléter intelligemment les énergies intermittentes.

Certaines installations, comme les STEP (Stations de transfert d’énergie par pompage), jouent même un rôle de batterie géante : elles permettent de stocker l’électricité excédentaire produite à certaines heures (notamment par les éoliennes la nuit) pour la restituer en période de forte demande.

Cette imperméabilité à l’intermittence énergétique est également un atout quant à la souveraineté énergétique de notre pays. En effet, elle nous permet de limiter l’appel à des ressources extérieures, coûteuses et sans garanties d’être des énergies renouvelables.

Vers une hydroélectricité à impact réduit ?

L’hydroélectricité n’est ni une solution miracle, ni un désastre systématique. Elle peut contribuer à la décarbonation, à condition de tenir compte de ses impacts différés, notamment dans les zones tropicales riches en biodiversité.

Des institutions comme l’ADEME, l’IEA ou le Syndicat des Énergies Renouvelables préconisent plusieurs leviers pour limiter les impacts :

- Éviter les grands barrages dans les zones sensibles,

- Rénover et optimiser les infrastructures existantes plutôt que d’en construire de nouvelles.

- Privilégier les centrales au fil de l’eau, sans retenue,

- Mettre en place des mesures de compensation écologique : restauration des zones humides, reforestation des berges, renforcement des corridors écologiques,

- Intégrer les émissions de méthane dans les bilans carbone nationaux, conformément aux recommandations du GIEC.

L’hydroélectricité occupe une place essentielle dans le paysage énergétique mondial et national, en tant que première source renouvelable pilotable. Toutefois, son développement historique s’est souvent fait au détriment des écosystèmes aquatiques et de la biodiversité.

Face aux défis du dérèglement climatique et de l’effondrement du vivant, il devient indispensable de repenser son usage dans une logique d’optimisation et de sobriété. Trouver un juste équilibre entre production d’énergie et respect du vivant est désormais une condition incontournable de la transition énergétique.