À propos de l’auteur

Oumaima Hadir

Ingénieure en efficacité énergétique chez Kallpa Énergie Solutions

Élève à l’ENOV en Mastère TED

Face à l’urgence climatique, la France s’est engagée dans une transition énergétique profonde, articulée autour de deux objectifs majeurs : produire une énergie plus propre et réduire la consommation dans tous les secteurs d’activité. Au cœur de cette mutation, le numérique occupe une place paradoxale. Il se présente à la fois comme un outil stratégique de décarbonation et comme un consommateur croissant d’énergie. D’un côté, les technologies numériques — capteurs connectés, intelligence artificielle, plateformes de gestion énergétique, modélisation 3D — permettent d’optimiser les réseaux, de piloter les bâtiments intelligents et d’améliorer la performance énergétique des infrastructures.

Dans le bâtiment, par exemple, la data aide à anticiper les pics de consommation, tandis que dans l’industrie, l’automatisation réduit les pertes et augmente l’efficacité des procédés. Mais l’envers du décor est moins vert. La dématérialisation n’est pas synonyme de décarbonation : les data centers, les objets connectés et la multiplication des usages numériques représentent aujourd’hui plus de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit davantage que le secteur aérien civil.

Ainsi, plus le numérique se développe pour accompagner la transition énergétique, plus il pèse lui-même sur le bilan carbone.

Ce paradoxe interroge : comment concilier la révolution numérique avec l’impératif écologique ?

Sommaire de l’article :

- Comment le numérique transforme-t-il nos déplacements ?

- Comment le numérique améliore-t-il la performance énergétique des bâtiments ?

- Quels sont les défis du numérique dans l'industrie ?

- Le numérique est-il vraiment compatible avec la transition énergétique ?

- Vers une transition numérique et énergétique alignée

Comment le numérique transforme-t-il nos déplacements ?

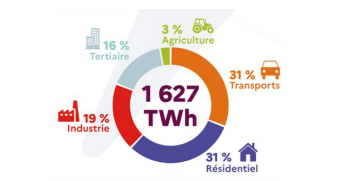

Le secteur des transports est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre en France. En 2023, il représente près de 30 % des émissions nationales, soit 126,8 millions de tonnes équivalent CO₂, selon le ministère de la Transition écologique. Longtemps dépendant des énergies fossiles, il entre aujourd’hui dans une phase de mutation profonde, où le numérique devient un levier majeur de décarbonation et d’optimisation des mobilités.

Décarbonation : Ce que le numérique apporte à la mobilité

Le numérique accompagne la transition vers une mobilité plus sobre et mieux connectée :

- La gestion intelligente des bornes de recharge pour véhicules électriques (VE), rendue possible par des plateformes comme Chargemap ou Freshmile, facilite la planification des trajets, la disponibilité en temps réel des bornes et la facturation automatisée. Cela permet de réduire les temps d’attente, d’optimiser la recharge selon la demande et d’encourager l’adoption des véhicules électriques.

- Les systèmes de transport intelligents (STI), déjà déployés dans plusieurs métropoles françaises (comme Lyon, Nantes ou Toulouse), utilisent des capteurs et des feux adaptatifs pour fluidifier le trafic et réduire la congestion urbaine. Ces dispositifs numériques contribuent à diminuer la consommation de carburant et les émissions polluantes.

- Les plateformes de mobilité intégrée (MaaS, Mobility as a Service), telles que Bonjour RATP ou Citymapper, permettent de combiner plusieurs modes de transport (train, vélo, bus, covoiturage) en un seul parcours optimisé. L’objectif : encourager les citoyens à abandonner la voiture individuelle au profit de solutions multimodales plus propres.

Ainsi, le numérique rend la mobilité plus fluide, plus efficace et plus durable… du moins en apparence.

Quels sont les risques de cette numérisation ?

Si les technologies numériques ouvrent des perspectives prometteuses, elles ne sont pas sans effets secondaires.

- L’effet rebond constitue un autre risque : en réduisant certains besoins (comme les trajets domicile-travail grâce au télétravail), le numérique en crée de nouveaux. Les personnes en télétravail multiplient les déplacements personnels, tandis que la consommation énergétique à domicile (chauffage, ordinateurs, serveurs domestiques) augmente. Résultat : les gains initiaux peuvent être partiellement annulés.

- La centralisation massive des données de mobilité pose des enjeux majeurs de souveraineté numérique et de cybersécurité. La panne mondiale du 19 juillet 2024, liée à une défaillance de mises à jour logicielles, a révélé la vulnérabilité des infrastructures interconnectées, affectant simultanément compagnies aériennes, gares et opérateurs de transport public.

Quelles solutions pour une mobilité numérique plus responsable ?

Pour tirer pleinement parti du numérique sans alourdir le bilan énergétique, plusieurs leviers sont à actionner :

- Favoriser les standards ouverts et l’interopérabilité entre les plateformes de transport. Cela évite la multiplication d’outils redondants, réduit la charge des serveurs et permet une gestion plus fluide et efficiente des données.

- Encourager la sobriété numérique. Cela passe par l’optimisation des applications (réduction du poids des données, limitation des mises à jour inutiles) et la sensibilisation des usagers à leurs usages digitaux. La Charte Numérique Responsable portée par l’Institut du Numérique Responsable (INR, 2022) ou encore le plan de sobriété numérique de la RATP, illustrent ces démarches concrètes visant à concilier innovation et frugalité énergétique.

- Enfin, l’écoconception des services numériques (serveurs alimentés en énergies renouvelables, réduction du stockage inutile, mutualisation des infrastructures) devient un enjeu prioritaire pour que la mobilité numérique reste compatible avec les objectifs climatiques.

Comment le numérique améliore-t-il la performance énergétique des bâtiments ?

Le secteur du bâtiment demeure le premier consommateur d’énergie en France, représentant 45 % de la consommation finale d’énergie et 27 % des émissions de CO₂, selon le ministère de la Transition énergétique.

À l’heure où la rénovation énergétique devient un enjeu national, le numérique s’impose comme un outil clé pour transformer la gestion des bâtiments, qu’ils soient résidentiels, tertiaires ou publics. Grâce aux données et à l’automatisation, il devient possible de maîtriser les consommations, d’anticiper les besoins et de piloter les équipements en temps réel, dans une logique d’efficacité et de sobriété.

Apports du numérique dans le bâtiment

Le numérique agit à plusieurs niveaux, du pilotage local à la supervision globale :

- La Gestion Technique du Bâtiment (GTB) constitue l’un des leviers les plus puissants. Elle permet de contrôler automatiquement le chauffage, la ventilation, la climatisation ou l’éclairage en fonction de l’occupation réelle et des conditions extérieures. Par exemple, un immeuble de bureaux équipé d’une GTB peut réduire de 20 à 30 % sa consommation énergétique, simplement en ajustant les consignes de température selon la présence des occupants.

- Les plateformes de suivi énergétique jouent un rôle essentiel pour le contrôle et la conformité réglementaire. L’outil OPERAT, développé par l’ADEME, centralise les données de consommation des bâtiments tertiaires afin de suivre les objectifs du Décret Tertiaire, du Décret BACS (Building Automation and Control Systems) et de la RE2020. Ces plateformes permettent aux gestionnaires d’identifier les dérives, d’ajuster leurs stratégies et de rendre compte des progrès réalisés.

- Les capteurs connectés et l’intelligence artificielle apportent une granularité inédite dans la compréhension des usages. Des solutions comme Deepki, Equinov ou Dalkia Smart Building exploitent les données issues des compteurs et capteurs pour recommander des actions ciblées : relancer un chauffage trop tôt, éteindre un éclairage inutile, ou encore détecter une fuite énergétique avant qu’elle ne devienne coûteuse.

Ainsi, le numérique transforme le bâtiment passif en bâtiment intelligent, capable de s’auto-ajuster et de contribuer activement à la transition énergétique.

Risques liés à la numérisation des bâtiments

Cependant, cette modernisation numérique ne va pas sans risques ni contraintes :

- Une mauvaise configuration des systèmes, ou leur absence d’interopérabilité, peut générer des dysfonctionnements et des surconsommations. Par exemple, un chauffage connecté qui reste actif malgré la fermeture des volets ou un capteur mal calibré peuvent annuler les gains escomptés. La cohérence entre les équipements, les logiciels et la gestion humaine est donc essentielle.

- La cybersécurité représente un autre défi majeur. Les bâtiments connectés, reliés à des réseaux externes et à des services cloud, sont exposés à des cyberattaques susceptibles de perturber leurs systèmes de régulation, voire de compromettre des données sensibles. En 2023, plusieurs collectivités locales ont connu des intrusions ciblant leurs systèmes GTB, provoquant des arrêts temporaires de chauffage et des pertes de données.

Quelles solutions pour un bâtiment connecté plus efficace ?

Pour tirer le meilleur du numérique sans en subir les effets pervers, plusieurs leviers d’action émergent :

- Former les professionnels. La montée en compétences des acteurs du bâtiment — gestionnaires, techniciens, architectes, maîtres d’œuvre — est indispensable pour assurer la bonne configuration des systèmes, garantir la cybersécurité et interpréter correctement les données issues des capteurs.

- Mettre en place une maintenance prédictive. L’exploitation des données collectées en continu permet de prévenir les pannes, de planifier les interventions au bon moment et d’optimiser la durée de vie des équipements. Cette approche, déjà utilisée dans l’industrie, permet de réduire les coûts d’exploitation et de renforcer la performance globale des bâtiments.

- Encourager l’écoconception numérique. Les outils et serveurs utilisés pour la gestion énergétique doivent eux-mêmes être sobres : hébergés dans des centres de données alimentés en énergie renouvelable, conçus pour minimiser les échanges inutiles de données et réduire leur empreinte carbone.

En somme, le numérique est un formidable levier de transformation du parc immobilier français, à condition d’être maîtrisé et intégré dans une stratégie globale. C’est l’alliance entre technologie, compétence et sobriété qui permettra au bâtiment connecté de devenir un véritable pilier de la transition énergétique.

Quels sont les défis du numérique dans l’industrie ?

Le secteur industriel représente près de 18 % des émissions nationales de gaz à effet de serre selon le ministère de la Transition écologique. Longtemps considéré comme énergivore et difficile à décarboner, il se trouve aujourd’hui à un tournant majeur, porté par les innovations numériques.

L’industrie 4.0 — connectée, intelligente et automatisée — ouvre la voie à une production plus sobre, plus efficace et plus flexible. Mais cette transformation s’accompagne de nouveaux défis : complexité d’intégration, dépendance énergétique du numérique et nécessité de repenser les modèles de gouvernance.

Décarbonation : Ce que le numérique apporte à l’industrie

Le numérique agit comme un levier de performance énergétique et environnementale à chaque étape du cycle de production :

- Supervision énergétique : des capteurs connectés associés à des logiciels de gestion énergétique (EMS) permettent de suivre en temps réel la consommation d’électricité, de gaz ou d’eau. Ces systèmes identifient les dérives et les fuites, optimisent le fonctionnement des équipements, et orientent les décisions d’investissement. Dans certaines usines, cette approche a permis de réduire jusqu’à 15 % la facture énergétique annuelle.

- Smart grids industriels : soutenus par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), ces réseaux intelligents favorisent l’autoconsommation d’énergie produite localement (par exemple via des panneaux solaires sur site), le stockage temporaire dans des batteries ou des systèmes hydrauliques, et l’effacement en période de pointe pour soulager le réseau national. Ce modèle permet aux industriels de gagner en autonomie tout en contribuant à la stabilité du système électrique.

- Jumeaux numériques (digital twins) : de plus en plus d’usines utilisent des modèles virtuels de leurs installations pour simuler la consommation énergétique, anticiper les défaillances et ajuster la production en fonction de la demande. L’entreprise Airbus, par exemple, exploite ce type de technologie pour optimiser la fabrication de ses composants et réduire le gaspillage de ressources.

Ces innovations permettent non seulement de réduire les émissions de CO₂, mais aussi de renforcer la compétitivité et la résilience des sites industriels.

Quels sont les risques pour l’industrie ?

La numérisation de l’industrie n’est pas sans contreparties.

- Complexité d’intégration : la mise en place de systèmes numériques performants nécessite une parfaite interopérabilité entre machines, logiciels et réseaux. Si ces systèmes sont mal dimensionnés ou mal adaptés au contexte industriel, les investissements peuvent s’avérer coûteux et peu rentables. L’adoption du numérique doit donc s’accompagner d’un diagnostic précis et d’une stratégie de transformation progressive.

- Émissions numériques invisibles : les serveurs, capteurs, objets connectés et plateformes cloud nécessaires à la supervision énergétique ont eux-mêmes une empreinte carbone significative. L’industrie du numérique consomme environ 10 % de l’électricité mondiale, et cette part continue de croître. En France, les data centers industriels représentent un enjeu majeur : leur refroidissement, souvent énergivore, peut annuler une partie des gains obtenus par ailleurs.

Ainsi, sans pilotage global, la transition numérique peut paradoxalement accroître la consommation d’énergie, au lieu de la réduire.

Quelles solutions pour une industrie numérique responsable ?

Pour que la numérisation devienne un levier durable de décarbonation, plusieurs pistes s’imposent :

- Norme ISO 50001 : elle définit un cadre méthodologique pour structurer le management de l’énergie à l’échelle industrielle. Les entreprises qui l’adoptent s’engagent dans une démarche d’amélioration continue, avec des indicateurs de performance, des audits réguliers et une responsabilisation de l’ensemble des acteurs.

- Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) : intégrer les enjeux environnementaux du numérique dans la stratégie globale permet d’aligner performance énergétique et engagement durable. Cela passe par la sélection d’outils numériques sobres, l’évaluation du cycle de vie des équipements, et la prise en compte du “coût carbone” des services cloud utilisés.

- Écoconception numérique : certaines entreprises industrielles développent désormais des solutions logicielles allégées, limitant les transferts de données et optimisant les calculs nécessaires aux systèmes de contrôle. Cette approche, encore émergente, permet de concilier transformation numérique et sobriété énergétique.

L’industrie de demain sera à la fois numérique et décarbonée, mais cet équilibre suppose de maîtriser les effets indirects du digital. Le défi n’est donc pas seulement technologique : il est aussi culturel et organisationnel, impliquant une nouvelle manière de concevoir la performance industrielle — à la croisée de l’innovation, de la sobriété et de la durabilité.

Le numérique est-il vraiment compatible avec la transition énergétique ?

Le numérique s’impose aujourd’hui comme un acteur central de la transition énergétique : il optimise les usages dans les secteurs clés – transports, bâtiment, industrie – en rendant les systèmes plus intelligents, plus précis et plus réactifs. Pourtant, ce même numérique est aussi une source croissante de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. Derrière la promesse d’efficacité se cache une réalité complexe : la décarbonation numérique reste un défi à part entière.

Décarbonation : les ressources que consomme réellement le numérique

Les infrastructures numériques — serveurs, data centers, réseaux, terminaux — constituent un écosystème énergivore dont l’impact ne cesse de croître.

- Data centers : en 2023, ils représentaient près de 46 % de l’empreinte carbone du numérique en France, contre 16 % seulement en 2020. Leur consommation peut atteindre 5,15 MWh/m²/an, soit autant qu’une ville de 50 000 habitants pour un data center de 10 000 m². Ces installations, indispensables au stockage et au traitement des données, deviennent de véritables “centrales thermiques numériques” si leur énergie n’est pas bas carbone.

- Nouveaux usages énergivores : le développement de l’intelligence artificielle, du cloud massif et de la 5G accentue encore cette tendance. Chaque requête d’IA nécessite des calculs intensifs réalisés sur des serveurs puissants et gourmands en électricité. À l’échelle mondiale, l’empreinte carbone de l’IA pourrait bientôt rivaliser avec celle du transport aérien.

- Exemple français : le projet Fluidstack illustre cette course à la puissance. Il prévoit un centre de données d’un gigawatt (1 GW), alimenté par de l’énergie nucléaire. Si ce choix garantit une production bas carbone, il souligne néanmoins la dépendance croissante du numérique à des sources énergétiques lourdes.

Quels sont les risques environnementaux d’un numérique non régulé ?

Sans encadrement, la trajectoire énergétique du numérique pourrait rapidement devenir incompatible avec les objectifs climatiques nationaux et européens.

- Sous-évaluation dans les bilans carbone : la consommation réelle des infrastructures numériques reste souvent ignorée dans les calculs classiques des entreprises. Or, ces usages “invisibles” peuvent représenter jusqu’à 30 % du total de leurs émissions indirectes (scope 3).

- Croissance continue : la demande mondiale en services numériques double environ tous les quatre ans. Sans régulation, la consommation électrique du numérique pourrait atteindre 20 % de la demande mondiale d’ici 2030, selon l’AIE. Cette expansion pourrait compromettre les gains obtenus dans d’autres secteurs, notamment le bâtiment et le transport.

Quelles solutions pour un numérique plus sobre ?

Face à ces dérives possibles, plusieurs leviers de sobriété numérique et de régulation environnementale se déploient :

- Cloud “green” : de plus en plus d’acteurs privilégient des hébergeurs responsables, comme OVHcloud ou Scaleway, engagés dans l’écoconception des serveurs, le recours à des énergies renouvelables et la récupération de chaleur fatale. Ces démarches visent à réduire l’empreinte carbone du stockage et du traitement des données.

- Loi REEN (2021) : la loi “Réduction de l’empreinte environnementale du numérique” impose aux collectivités et entreprises publiques d’adopter des pratiques plus sobres : allongement de la durée de vie des équipements, sensibilisation des usagers, et évaluation de l’impact environnemental des infrastructures.

- Directive européenne (2023) : cette nouvelle réglementation prévoit un suivi renforcé de la performance énergétique des data centers à l’échelle de l’Union européenne, via l’indice IPE (Indicator of Energy Performance). L’objectif est de mesurer et comparer la consommation d’énergie des installations pour mieux en encadrer l’évolution.

Vers une transition numérique et énergétique alignée

Le numérique est à la fois outil de la transition énergétique et facteur de consommation. Dans les transports, le bâtiment ou l’industrie, il améliore la performance et la précision des systèmes. Mais ses usages propres — IA, serveurs, réseaux, data centers — pèsent de plus en plus lourd dans le bilan carbone global.

Pour qu’il reste un allié durable, il est impératif d’en réguler les effets, de promouvoir la sobriété numérique et de favoriser l’écoconception à tous les niveaux : matériel, logiciel et infrastructurel. La transition énergétique ne pourra être pleinement réussie qu’en intégrant une transition numérique maîtrisée, sobre et responsable. Le numérique doit donc être au service de la décarbonation, et non devenir son propre obstacle.