À propos de l’auteur

Benjamin Paillet

Chargé d’Affaires chez DCE Conseil

Élève à l’ENOV en Mastère TED

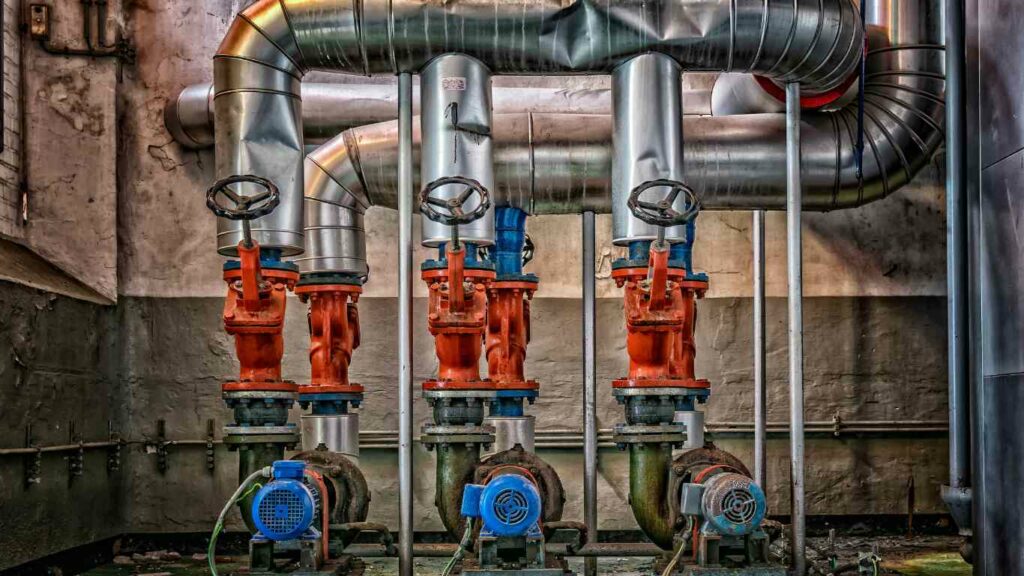

Un réseau de chaleur urbain repose sur un principe simple mais ingénieux : mutualiser la production de chaleur à l’échelle d’un quartier ou d’une ville.

Il se compose d’une unité de production (chaufferie biomasse, géothermie, chaleur issue d’incinération ou d’usine), d’un réseau de canalisations enterrées qui transportent l’eau chaude, et d’échangeurs thermiques installés à l’entrée des bâtiments. Cette chaleur est ensuite distribuée dans le réseau interne de l’immeuble, pour alimenter le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

Sommaire de l’article :

- La température des réseaux de chaleur

- Quel impact des réseaux de chaleur sur la décarbonation ?

- Perspectives pour les réseaux de chaleur

Ce système collectif offre de nombreux avantages. En remplaçant des milliers de chaudières individuelles par une production centralisée, il permet une meilleure maîtrise des émissions, une optimisation du rendement global et une réduction significative de la pollution urbaine. L’entretien est également simplifié, puisqu’il se concentre sur un point unique au lieu d’une multitude d’appareils dispersés dans les logements.

Mais cette solution, bien que vertueuse sur le plan environnemental, demande des investissements conséquents. La création d’un réseau implique de creuser des kilomètres de tranchées, de poser des conduites isolées, et de raccorder progressivement les bâtiments existants. Ces travaux peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, selon la densité urbaine, et générer des nuisances importantes pour les riverains. C’est l’un des principaux freins à leur développement rapide, en particulier dans les centres-villes déjà denses.

En Europe, les réseaux de chaleur connaissent un essor constant. Plus de 6 000 réseaux desservent aujourd’hui près de 60 millions d’habitants, soit environ 12 % du marché du chauffage. Les pays nordiques — Suède, Danemark, Finlande — sont les plus avancés, avec des réseaux quasi intégralement alimentés par des énergies renouvelables ou de récupération.

La France, quant à elle, accuse un retard notable : seuls 5 % des besoins de chauffage y sont couverts par des réseaux urbains. Pourtant, leur potentiel est immense, notamment dans les zones à forte densité de population où la mutualisation énergétique prend tout son sens.

La température des réseaux de chaleur

À l’origine, les premiers systèmes étaient des réseaux à haute température (entre 80°c et 150°c) alimentés par des centrales à charbon. Bien que ces systèmes soient propres pour l’utilisateur, commodes à utiliser et limitent les risques d’incendie, ils nécessitent beaucoup d’énergie. Si cette énergie est d’origine fossile (comme c’est toujours le cas en Russie) cette solution apparaît peu vertueuse pour l’environnement.

Les réseaux à haute température : un modèle historique énergivore

Ces systèmes étaient principalement alimentés par des centrales à charbon ou au fioul lourd. Leur intérêt, à l’époque, était indéniable : ils permettaient de fournir une chaleur abondante, fiable et simple d’utilisation à l’échelle d’un quartier ou d’une ville.

Pour les usagers, cette solution représentait un vrai progrès : aucun stockage de combustible, moins de risques d’incendie, et une maintenance allégée par rapport aux chaudières individuelles.

Cependant, ce modèle avait un revers. Le fonctionnement à haute température impliquait des pertes thermiques importantes lors du transport dans les canalisations, et surtout une forte consommation énergétique pour maintenir l’eau à une telle chaleur. Lorsque la source d’énergie est d’origine fossile — comme c’est encore majoritairement le cas en Russie, où 98 % des réseaux urbains utilisent du charbon ou du gaz — le bilan carbone global devient défavorable.

Ces systèmes, autrefois perçus comme modernes, sont aujourd’hui considérés comme peu vertueux sur le plan environnemental, et nécessitent une transition vers des modèles plus sobres et durables.

L’évolution vers les réseaux à moyenne et basse température

La crise pétrolière des années 1970 a marqué un tournant décisif. Face à la flambée des prix du pétrole et à la prise de conscience des enjeux environnementaux, les réseaux à moyenne température (entre 60 °C et 80 °C) ont progressivement remplacé les anciens modèles.

Cette baisse de température a eu plusieurs effets positifs : elle a permis de réduire les pertes thermiques, d’améliorer le rendement global et surtout d’ouvrir la voie à l’intégration de nouvelles sources d’énergie plus durables, comme la biomasse et la récupération de chaleur industrielle.

Ces nouveaux réseaux se sont appuyés sur le principe de valorisation de la chaleur fatale, c’est-à-dire la chaleur perdue par les processus industriels. Plutôt que d’être rejetée dans l’atmosphère, cette énergie est captée, acheminée et redistribuée pour chauffer des bâtiments. L’exemple le plus emblématique est celui de Rotterdam, où la chaleur issue des activités industrielles du port alimente près de 145 000 logements.

En France, la ville de Mulhouse a également lancé un projet ambitieux : 50 km de réseau permettront de récupérer 50 mégawatts de puissance provenant des rejets thermiques de plusieurs entreprises locales. Poussant la logique encore plus loin, les réseaux de chaleur les plus récents fonctionnent désormais à basse température, inférieure à 40 °C.

Cette approche permet de limiter les déperditions thermiques, de connecter plusieurs systèmes énergétiques entre eux et de renforcer la flexibilité du réseau. Ces réseaux basse température sont souvent couplés à des pompes à chaleur, dont le rendement est optimal à ce niveau thermique. Le résultat : une efficacité énergétique accrue et un mix énergétique plus vert, intégrant à la fois géothermie, solaire thermique et énergies de récupération.

Certains projets, comme celui de Genève, illustrent parfaitement cette transition : la ville développe un réseau intelligent combinant géothermie, incinération de déchets, biomasse et 1 139 m² de panneaux solaires thermiques installés sur le toit de l’aéroport international.

D’autres innovations, plus originales encore, émergent en Europe. À Göteborg, en Suède, les ferrys sont raccordés au réseau de chaleur urbain, leur permettant de couper leurs moteurs la nuit tout en continuant à bénéficier d’un apport énergétique stable et propre.

Ces exemples démontrent que la baisse progressive des températures des réseaux ne se limite pas à une amélioration technique : c’est une véritable révolution énergétique, qui favorise la sobriété, l’efficacité et la décarbonation du chauffage urbain.

Chiffres du chauffage en France

La production de chauffage représente 42 % de notre consommation d’énergie, 23 % de cette chaleur est d’origine renouvelable. L’objectif est d’atteindre 38 % en 2030. Le gaz naturel, les produits pétroliers (fioul et GPL) couvrent 43,5% des besoins de chaleur du secteur résidentiel.

En France, la production de chaleur représente à elle seule 42 % de la consommation totale d’énergie. C’est donc l’un des leviers les plus importants — et les plus stratégiques — pour réussir la transition énergétique. Cette chaleur sert principalement au chauffage des bâtiments, à la production d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’à certains processus industriels. Si l’électricité ou les carburants attirent souvent l’attention médiatique, la chaleur constitue en réalité le premier poste de consommation énergétique du pays.

Actuellement, 23 % de cette chaleur est d’origine renouvelable, issue notamment de la biomasse, de la géothermie, ou encore de la récupération de chaleur fatale dans l’industrie et les réseaux de chaleur urbains.

L’ambition nationale, fixée par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) et la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), est d’atteindre 38 % de chaleur renouvelable d’ici 2030. Cet objectif suppose d’intensifier le développement des réseaux de chaleur verts, de moderniser les équipements existants, et d’encourager les collectivités à recourir davantage aux sources locales d’énergie.

Mais malgré les progrès réalisés, le mix énergétique du chauffage reste encore largement dominé par les énergies fossiles. Le gaz naturel et les produits pétroliers (fioul et GPL) représentent à eux seuls 43,5 % des besoins de chaleur du secteur résidentiel.

Ce constat souligne la dépendance persistante du parc bâti aux combustibles fossiles, notamment dans les logements anciens ou mal isolés, où le coût de conversion vers des systèmes plus durables demeure élevé.

Le défi des prochaines années consistera donc à remplacer progressivement ces énergies polluantes par des solutions décarbonées — comme la biomasse, la pompe à chaleur ou les réseaux de chaleur renouvelables — tout en maîtrisant les coûts et en garantissant le confort thermique des usagers. La décarbonation du chauffage n’est pas qu’une question de technologie : c’est aussi une transformation structurelle du modèle énergétique français.

Vers la Smart Grid thermique

La digitalisation transforme aujourd’hui les réseaux de chaleur urbains en véritables Smart Grids thermiques — des systèmes capables d’ajuster leur production et leur distribution de manière dynamique, en fonction des besoins réels et des conditions extérieures.

Grâce à la généralisation des capteurs intelligents, installés aussi bien sur les unités de production que dans les canalisations, sous-stations et bâtiments raccordés, le réseau devient un organisme vivant, capable de s’auto-réguler.

Ces capteurs mesurent en temps réel la température, la pression, le débit, ou encore les consommations effectives de chaque zone. Les données sont ensuite centralisées dans des plateformes numériques de pilotage qui permettent d’analyser les comportements énergétiques et d’ajuster la production au plus juste.

Ces informations alimentent des modèles prédictifs fondés sur l’intelligence artificielle et la modélisation statistique. En intégrant des paramètres comme la météo à court terme, le niveau d’occupation des bâtiments ou encore l’inertie thermique du réseau, ces algorithmes anticipent la demande et adaptent la production de chaleur en conséquence.

Résultat : les centrales n’envoient plus de l’énergie « par précaution », mais uniquement ce qui est nécessaire. Une expérimentation menée sur plusieurs réseaux pilotes a ainsi permis de constater une réduction moyenne de 5 % de la consommation énergétique par rapport à une régulation classique. Au-delà de la performance énergétique, cette approche numérique favorise aussi la résilience des systèmes. Les exploitants peuvent détecter rapidement une anomalie, anticiper une panne, ou équilibrer plusieurs sources d’énergie en fonction de leur disponibilité — qu’il s’agisse de biomasse, géothermie, chaleur fatale ou solaire thermique.

Certains projets, comme à Copenhague ou à Grenoble, expérimentent même des réseaux hybrides capables de communiquer entre eux, posant ainsi les bases d’un futur réseau énergétique intégré où la chaleur, l’électricité et le froid seraient gérés de manière coordonnée.

La Smart Grid thermique n’est donc pas seulement une évolution technique : elle constitue une révolution de la gestion énergétique urbaine, conciliant efficacité, sobriété et décarbonation.

Quel impact des réseaux de chaleur sur la décarbonation ?

Les réseaux de chaleur urbains jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans la stratégie française de décarbonation. En centralisant la production d’énergie et en intégrant massivement des sources d’énergies renouvelables ou de récupération, ils permettent de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des bâtiments.

En France, plus de 62,6 % de la chaleur livrée par les réseaux provient désormais des énergies renouvelables et de récupération (EnR&R), contre 23 % seulement pour les autres modes de chauffage traditionnels. Cette proportion témoigne de la mutation rapide d’un modèle autrefois dominé par les combustibles fossiles vers un système beaucoup plus vertueux.

Les trois principales sources d’énergie utilisées sont :

- la récupération de chaleur issue de l’incinération des déchets (environ 30 %) ;

- la biomasse, principalement le bois-énergie (25,5 %) ;

- la géothermie, encore marginale mais en progression (5,4 %).

Ces sources locales et renouvelables offrent une double vertu : elles réduisent les émissions directes de CO₂ et valorisent des ressources souvent inexploitées.

La chaleur issue des usines d’incinération ou des procédés industriels, par exemple, était autrefois perdue dans l’atmosphère. Aujourd’hui, elle alimente des milliers de logements, comme à Angers, Besançon ou Nantes, où les réseaux de chaleur urbains ont permis de diviser par deux le contenu carbone du chauffage collectif en moins d’une décennie.

Les progrès sont tangibles. En dix ans, le contenu carbone moyen de la chaleur distribuée par les réseaux est passé de 200 à 112 gCO₂/kWh (en analyse de cycle de vie). Et pour les réseaux les plus performants, dont le taux d’énergies renouvelables et de récupération dépasse 50 %, ce chiffre peut descendre jusqu’à 85 gCO₂/kWh. Une baisse de consommation énorme.

À titre de comparaison, un chauffage au gaz naturel émet environ 205 gCO₂/kWh, tandis qu’un chauffage au fioul domestique atteint 270 gCO₂/kWh.

Perspectives pour les réseaux de chaleur

Le bénéfice climatique est donc indiscutable, d’autant que ces performances s’améliorent d’année en année à mesure que les technologies s’optimisent et que de nouvelles sources renouvelables sont intégrées.Les perspectives sont prometteuses. À long terme, la généralisation des réseaux bas carbone, combinée à l’électrification du parc immobilier et à la valorisation des chaleurs fatales industrielles, pourrait permettre à la France d’atteindre une réduction de près de 80 % des émissions liées au chauffage urbain d’ici 2050.

Les réseaux de chaleur se positionnent ainsi comme l’un des piliers concrets de la neutralité carbone, conciliant performance énergétique, sobriété et durabilité territoriale.